CE DOSSIER A ÉTÉ MIS EN PAGE ET EST DISPONIBLE EN VERSION PDF POUR UNE MEILLEURE LECTURE.

VOUS Y TROUVEREZ ÉGALEMENT DES SOURCES SUPPLÉMENTAIRES, ET LES NOTES DE BAS DE PAGE.

CHAPITRE II. Régimes d’extrême droite

A. L’Amérique

1 – En Amérique du Nord

♦︎ Au États-Unis

L’élection de Donald Trump (1946) est une exception dans ce pays. Jusqu’à celle-ci, les mouvements néo nazis et suprématistes n’avaient qu’un rôle politique mineur. L’extrême droite se résume à plusieurs partis et groupes, ultra conservateurs, fondamentalistes, d’essence néo nazi. D’ailleurs, ils sont la principale source de terrorisme aux USA…

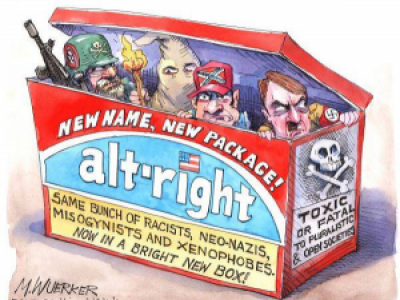

La constitution du «Tea Party» a renversé la donne et a permis d’autres expansions fascisantes comme « l’Alt Right » ou fachosphère américaine. Celle-ci a été un atout décisif pour le candidat républicain Donald Trump. Le « Tea Party » est d’essence identitaire, ultra conservatrice et libertarienne.

- Quelle est la particularité du « Tea Party » ?

D’un point de vue sociologique, c’est un mouvement presque exclusivement blanc, à dominante masculine, de classes moyennes avec une partie de la classe supérieure (médecins, avocats…), des gens à l’aise. Dans le même temps, il a une dimension raciste. En s’opposant aux impôts, il dénonce l’Etat au service des autres, celui qui servirait la «welfare queen», la «reine des allocs», la mère noire célibataire vivant des prestations sociales grâce à ses nombreux enfants.

Pour ses membres, Barack Obama est une obsession : ils le critiquent avec une violence inédite, rarement atteinte dans le passé. Pour eux, il est illégitime à la Maison blanche. Tout cela est teinté d’une forte dimension émotionnelle, qui résiste à l’argumentation et au débat politique rationnel. Quand on demande aux membres du Tea Party s’ils sont racistes, ils répondent évidemment que non. Mais tout dans leur manière de vomir Obama est lié à sa couleur de peau.

L’Alt-Right (pour « alternative right ») est un mouvement internet fascisant protéiforme. Il défend les idéaux de l’extrême droite classique : suprématie des White Anglo-Saxon Protestant (« WASP »), alerte sur les dangers de « l’islamisation » et de l’immigration. Ils défendent le « séparatisme blanc », voire carrément l’apartheid. Leurs préoccupations ne sont pas fondamentalement les valeurs de la famille.

Que disent les partisans de l’Alt-Right ? Début octobre, nous avions rencontré l’un de ses leaders, Jared Taylor, qui ne cachait pas les ambitions du mouvement : « Donald Trump va retarder le processus de dé-européanisation des Etats-Unis et agir en faveur des intérêts des Blancs. »

Lors de la campagne, lui et ses compères avaient inondé l’Iowa et le New Hampshire de « robocalls » (appels automatiques chez les électeurs) appelant à soutenir D. Trump. « Nous n’avons pas besoin de musulmans. Nous avons besoin de Blancs intelligents et éduqués qui assimilent notre culture », disait la voix pré-enregistrée.

L’Alt-Right, c’est un mouvement protéiforme, actif sur internet et sans porte-parole revendiqué. Il réunit des partisans de l’extrême droite, de la droite dure, des nationalistes, des suprématistes ou encore des néonazis. Comme l’a expliqué Jared Taylor à l’hebdomadaire français « l’Obs », les partisans de l’Alt-Right ont en commun de vouloir faire progresser les intérêts des Blancs et de réduire le nombre des personnes « non-européennes » dans le pays.

Pour résumer cette ligne, notre suprématiste Blanc évoque le « rejet des orthodoxies égalitaires » et cite l’idéologue d’extrême droite Renaud Camus (1946) :

« Mon problème, c’est le grand remplacement. Mon peuple risque d’être remplacé par d’autres groupes ethniques. Si on continue d’encourager le métissage, l’homme européen est voué à l’extinction ». Les solutions avancées pour endiguer ce « grand remplacement » ? Expulsion des immigrants sans-papiers, suppression du droit du sol et limitation de l’immigration musulmane. »

♦︎ Au Canada

Au Canada comme ailleurs dans le monde, les partis « classiques » ouvrent la voie aux éléments ultra-réactionnaires en imposant de brutales cures d’austérité, ainsi que des mesures historiquement associées à l’extrême-droite : le militarisme débridé, la violation éhontée des droits démocratiques et la promotion de la xénophobie. L’expression politique d’extrême droite reste tout de même limitée.

L’ancien premier ministre Stephen Harper a voulu jouer au jeu dangereux de la xénophobie. Il a introduit une loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares (projet de loi), il a voulu changer les procédures en place en interdisant aux femmes musulmanes qui portent le niqab de ne pas pouvoir assister à la cérémonie d’assermentation tout en portant le niqab. Il a continué à faire appel aux jugements successifs rendus par les différentes juridictions en faveur de Omar Khadr. Il a annoncé la création d’une ligne téléphonique pour reporter des pratiques culturelles. Il n’a voulu prendre que 1300 refugies syriens dans une période de 2 ans. Bref, on pourrait dire qu’il s’est comporté comme un mini Donald Trump.

2 – L’Amérique du Sud

En mars 1947, le président américain Harry Truman (1884 – † 1972), affirma que les États-Unis étaient disposés à contrer l’avance communiste en intervenant militairement dans les « foyers de perturbation ». Dans ce cadre fut créée « L’école militaire des Etats-Unis » :

En 1946, aux premiers jours de la guerre froide, un centre d’entrainement pour les troupes sud-américaines (« Latin American Training Center – U.S. Ground Forces ») fut établi par les Forces armées des États-Unis, à Panama, dans le cadre des « Military Assistance Program » (MAP). En 1949, le centre de « Fort Gulick » (en) se développa et devint le « U.S. Army Caribbean Training Cente »r puis « l’École des Amériques de l’Armée de Terre » (« U.S. Army School of the Americas ») en 1963. L’École des Amériques a formé les armées latino-américaines à la contre-insurrection (ou « guerre subversive ») en diffusant une idéologie clairement anti-communiste, conformément à la « doctrine de sécurité nationale ».

Fêtant ses 30 000 élèves en 1971, elle a formé jusqu’en 2001 plus de 61 000 soldats et policiers sud-américains dont le Salvadorien Roberto D’Aubuisson, les Panaméens Manuel Noriega et Omar Torrijos, le Bolivien Hugo Banzer, le péruvien Vladimiro Montesinos, les généraux argentins Roberto Marcelo Levingston, Leopoldo Galtieri, l’amiral Emilio Eduardo Massera, ou encore des officiers d’Augusto Pinochet. Des méthodes de torture y auraient été enseignées, notamment par des militaires français, anciens vétérans d’Algérie, comme Paul Aussaresses et Roger Trinquier. Plusieurs de ses anciens étudiants ont participé à des escadrons de la mort ou ont été mis en cause dans des juntes et dans diverses violations des droits de l’Homme. Cela a valu le surnom, à Fort Gulick, d’« école des assassins ».

Le 11 septembre 1973, une junte militaire, conduite par Augusto Pinochet prend le pouvoir au Chili. Ils mirent en place un système dictatorial, fascisant au niveau politique, ultra-libéral au niveau économique. Commence alors une répression sans limites contre les anciens membres du gouvernement démocratique de Salvador Allende et de tous ceux qui étaient fichés comme progressistes, chrétiens de gauche, socialistes et militants de la gauche radicale. C’est dans ce régime politique que, en 1975 et sous la supervision de Manuel Contreras (le patron de la DINA, la police politique Chilienne), est mise en place l’opération Condor. Véritable réseau de la terreur étatique, Condor regroupait plusieurs services secrets et polices politiques de dictatures latino-américaines de l’époque (celles d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay). L’opération Condor est lancée par le Régime militaire d’Augusto Pinochet, mais englobait, entre autres : la Dictature militaire au Brésil (1964-1985), la Dictature militaire en Argentine (1976-1983), la Dictature militaire de l’Uruguay (1973-1985). Opération aidée tacitement (et probablement militairement) par les USA et à moindre niveau par la France, elle s’appuie sur des complicités de l’extrême droite locale comme en Italie.

Un ancien néofasciste italien issu d’Avanguardia nazionale, Vincenzo Vinciguerra, a raconté au juge Le Loire les prémices du plan Condor et le rôle de son chef, Stefano Delle Chiaie, cerveau présumé de l’orchestre noir italien: «Les rapports entre Avanguardia nazionale et Pinochet ont été instaurés par le prince Borghese, qui a présenté Stefano Delle Chiaie à Pinochet, a-t-il expliqué. C’était un rapport politique, en ce sens qu’Avanguardia nazionale apportait son appui à la Dina en Europe. Il pouvait s’agir de renseignements, de propagande et éventuellement d’actions d’un genre particulier. L’une d’entre elles a été la tentative d’assassinat de Bernardo Leighton.» Après l’attentat, Pinochet aurait dit à Delle Chiaie : « Quel dommage, ce vieux ne veut pas mourir. »

Lors de sa vie clandestine, au Chili et en Argentine, Delle Chiaie, alias « Alfa », a été en contact avec « le tueur de la Dina ». « Je sais que Townley a pris contact avec Delle Chiaie pour solliciter son aide afin d’éliminer Altamirano, qui était un exilé chilien, secrétaire du Parti socialiste chilien », raconte Vinciguerra. Carlos Altamirano comme Volodia Tetelboim, secrétaire du PC chilien, échapperont aux tueurs de Pinochet en février 1975.

Ces régimes d’extrême droite ont progressivement disparu, et l’extrême droite en Amérique du Sud est à ce jour quasi-inexistante.

B. L’Asie

1 – En Inde

L’extrême droite indienne est animée par le leader nationaliste hindou de 65 ans Narendra Modi. Il adhère jeune au mouvement hindou d’extrême droite de la « Rashtriya Swayamsevak Sangh », sorte d’organisation paramilitaire ultranationaliste (la « RSS »). Créée dans les années 20, sur le modèle des extrêmes droites européennes, la RSS défend la suprématie hindoue contre l’islam et la laïcité (c’est l’un de ses membres qui assassinera le Mahatma Gandhi en 1948).

Modi se passionne pour cette idéologie et suit l’ascèse rigoureuse prônée par le mouvement : végétarisme, pas d’alcool ni de tabac, et célibat. Il rejoint la « Bharatiya Janata Party » ou « BJP » (la branche politique des nationalistes hindous). En 2001, Narendra Modi est choisi pour remplacer le gouverneur de la province du Gujarat, accusé de corruption et d’incompétence. Dans cet Etat, depuis la fin des années 80, les tensions communautaires entre hindous et musulmans donnent lieu à des vagues de violences sporadiques, dont tire profit le BJP, viscéralement anti-musulmans.

En 2002, se produit un terrible drame : un train transportant des pèlerins hindous prend feu alors qu’il traverse un quartier musulman. Cinquante-huit personnes vont mourir brûlées vives. La rumeur enfle : les musulmans auraient organisé l’attaque du train. Le lendemain, des centaines d’hindous armés de sabres, de chaînes de vélos et de jerricans d’essence se regroupent et prennent d’assaut les maisons des musulmans d’Ahmedabad. Paniqués, certains appellent la police au secours, en vain, aucune aide n’arriva. Les femmes sont violées, brûlées vives, les hommes mutilés, les enfants massacrés. Il y aura officiellement un millier de morts, le double selon certaines estimations.

Mis en cause pour ses discours, Modi sera blanchi par la Cour Suprême. Narendra Damodardas Modi remporte les élections générales de l’Inde, proclamée le 16 mai 2014, et est nommé premier ministre.

Dans un article titré « Modi est-il un fasciste ? », l’universitaire très connu Apoorva Nand écrivait sans trembler en avril dernier :

« Modi rassemble pratiquement toutes les caractéristiques que les psychiatres, les psychanalystes et les psychologues associent, sur la base d’années de travaux, aux personnalités autoritaires ». De son côté, le spécialiste des affaires sino-indiennes, Kanti Bajpai, décrit dans The Times of India (29 mars) la montée d’un fascisme soft appuyé sur les transnationales. Cerise faisandée sur le gâteau électoral : le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) soutient de toutes ses forces Modi. Or le RSS a été créé en 1925, sur le modèle des fasci, les faisceaux mussoliniens de la Marche sur Rome, en 1922. Avec une singularité indienne : la lutte au couteau contre le « séparatisme musulman ».

Tel est le véritable enjeu historique de l’élection de Modi. La question musulmane est en effet au cœur de toutes les politiques indiennes depuis l’indépendance de 1947, car près de 15 % de la population, soit 150 millions de personnes, se réclament de l’islam. Les heurts avec la majorité hindoue n’ont jamais cessé, et pour la seule période entre 1947 et 1963, au moins 7,5 millions de musulmans d’Inde ont été simplement déportés dans la partie Ouest du Pakistan. Et pour ceux qui sont restés, pogromes à volonté. »

2 – En Israël

L’extrême droite israélienne est divisée entre laïcs et religieux.

• Les Laïcs

Israël Beytenou (en hébreu : ישראל ביתנו, c’est-à-dire « Israël notre Maison ») est un parti politique israélien considéré comme ultranationaliste et d’extrême droite, constitué afin de représenter les Israéliens d’origine russe. L’un de ses fondateurs est l’israélien d’origine moldave Avigdor Liberman (1968), ancien membre du Likoud. Ce parti se caractérise par une ligne des plus intransigeantes vis-à-vis des Arabes et des Palestiniens en particulier.

• Les Religieux

Le Foyer juif (hébreu : הבית היהודי, HaBayit HaYehudi) est un parti politique nationaliste, conservateur classé à l’extrême droite du spectre politique israélien pour son néo-sionisme. Ils considèrent les Arabes israéliens comme une cinquième colonne qui pose une menace démographique pour le pays. De leur point de vue, la seule solution pour obtenir la paix est « la dissuasion et les représailles » et le « transfert » de la minorité arabe hors du pays

Au niveau socio-économique, les partis nationalistes laïcs et religieux israéliens partagent beaucoup de valeurs avec les partis de la droite européenne : conservatisme social, libéralisme économique, protection de l’identité nationale ainsi que la lutte contre l’immigration illégale.

3 – Au Japon

Suite à la première guerre mondiale, de nombreux politiciens et militaires japonais mirent en place une idéologie fondée sur la supériorité de la race nipponne et son droit à dominer l’Asie le « hakkō ichi’u » (les huit coins du monde sous un seul toit). Cette idéologie raciste présentait le Japon comme le centre du monde et prenait assise sur l’institution impériale et l’empereur — considéré comme le descendant de la déesse Amaterasu Omikami.

À compter du mois d’août 1940, coïncidant avec le 2600e anniversaire de la fondation mythique de la nation, le concept du hakkō ichi’u fut officiellement adopté par le gouvernement Konoe comme devant conduire à l’établissement d’un « nouvel ordre en Asie orientale ». La propagande Japonaise d’extrême droite bat son plein.

Cette propagande, présente depuis le début de l’ère Shōwa, atteignit son paroxysme avec l’intensification de la « guerre sainte » (seisen) du Japon contre la Chine et son entrée en guerre contre l’Occident. Chaque soldat déployé sur le front portait sur lui un exemplaire de poche du Senjinkun (code militaire instauré dans les années 30) dont la phrase introductive était :

« Le champ de bataille est l’endroit où l’Armée impériale, obéissant au Commandement impérial, démontre sa vraie nature, conquérant lorsqu’elle attaque, remportant la victoire lorsqu’elle engage le combat, afin de mener la Voie impériale aussi loin que possible, de façon que l’ennemi contemple avec admiration les augustes vertus de Sa Majesté. »

L’étranger devint dès lors un kichiku (« bête »), un être inférieur qui ne pouvait qu’être méprisé. Ce mépris favorisa la violence à l’encontre des populations civiles des pays conquis et des prisonniers, conduisant dans certains cas jusqu’au cannibalisme.

Le peuple japonais étant considéré génétiquement supérieur, plusieurs mesures eugénistes furent mises en place par les gouvernements successifs du régime shōwa dans le but de maintenir cette supériorité. Le gouvernement de Fumimaro Konoe promulgua ainsi une Loi nationale sur l’Eugénisme qui ordonnait la stérilisation des handicapés mentaux ou des « déviants ». Elle interdisait également l’utilisation des moyens contraceptifs.

La mouvance d’extrême droite nippone est essentiellement liée au militarisme et aux nostalgiques de cet expansionnisme shôwa. Ces nostalgiques, représentés notamment par les « Uyoku dantai », contestent la validité des tribunaux de guerre internationaux comme le Tribunal de Tokyo et constituent la partie visible des nombreux groupes orientant l’idéologie de certains courant de la principale organisation de droite du pays, le Parti libéral démocrate (PLD), notamment quant au révisionnisme des manuels scolaires. La lutte antisyndicale de ces organisations est aussi parfois liée à la branche la plus conservatrice du patronat nippon.

La principale organisation d’extrême droite au Japon est le «Nippon Kaigi» — ce qui signifie : «Conférence du Japon» —, un mouvement ouvertement révisionniste qui compte parmi ses membres de nombreux ministres et quelques premiers ministres.

Quinze des dix-huit membres du Cabinet de Shinzō Abe (le premier ministre nippon), dont le Premier ministre lui-même, sont membres du Groupe de discussion sur le Nippon Kaigi à la Diète. Le secrétaire général de ce Groupe est le ministre de l’Éducation Hakubun Shimomura, qui milite ouvertement pour une éducation patriotique, une révision des textes scolaires, et contre une « vue masochiste de l’histoire ».

Nippon Kaigi combat également le féminisme, les droits LGBT et la loi de 1999 sur l’égalité des sexes.

C. L’Europe

L’Europe a un rapport très particulier à l’extrême-droite. En effet, c’est sur ce continent que ces idées politiques ont été développées et qu’elles se sont exprimées avec toute la violence fanatique et l’horreur que nous lui connaissons. C’est également en Europe qu’elle connait aujourd’hui, un retour important.

Nous avons choisi volontairement de ne pas détailler l’expression historique du fascisme Italien et du nazisme allemand, ainsi que les conséquences historiques. Elles sont connues et ne peuvent êtres détaillées dans cet article. L’extrême droite française sera quant à elle, détaillée dans un autre chapitre.

1 – Les Balkans

- En Bulgarie

Il n’est jamais surprenant de voir des pays en pleine crise économique et sociale se tourner vers le nationalisme, voire le fascisme. Mais, plus encore que les facteurs sociaux extérieurs, le succès du parti néo nazi « Ataka » (« Attaque » en Bulgare est du au charisme et à la présence médiatique de Siderov, le leader d’Ataka).

Siderov est entré en politique après des années passées dans le journalisme. Il présentait alors une émission télévisée appelée Ataka, un nom qu’il aimait suffisamment pour en faire, plus tard, celui de son parti. À travers une critique virulente de l’état de la vie politique en Bulgarie, Ataka devint le mélange parfait entre média et force politique, remportant immédiatement 8,7% des voix aux élections législatives de 2005. Antisémite, anti-Roms, anti-musulmans, anti-Turcs… Ataka, le parti d’extrême droite ne supporte qu’une seule chose : la Bulgarie. So parti fait partie de la coaltion gouvernementale qui ferme donc les yeux sur les différentes accusations de violence de Siderov et de ses sbires.

Le Front National français se désolidarise officiellement d’Ataka, mais dans l’ombre travaille des relations avec celui-ci :

Ces dernières années, Jean-Marie Le Pen, quand il était encore président du FN, mais aussi Bruno Gollnisch, l’éternel numéro deux, ont été reçus en Bulgarie par Volen Siderov. En 2011, Marine Le Pen a même accueilli à Paris le sulfureux Bulgare. À Sofia, Bilyana Yaneva, la jeune et francophile directrice des relations internationales d’Ataka, affirme être en contact régulier avec Ludovic de Danne, le conseiller Europe de Marine Le Pen.

« Nous n’avons pas de liens avec Ataka », réfute de son côté M. de Danne, qui avoue tout de même des rapports « informels » avec le parti bulgare : « Nous avons pris nos distances avec un mouvement qui s’est divisé et dont la classe politique tout entière baigne dans des scandales ou débordements de toutes sortes ». De son côté, Volen Siderov, désavoué dans son pays après ses excès et son ralliement aux socialistes — il est crédité de seulement 1 à 2 % dans les sondages —, fait la moue : « Moi, je n’ai pas lu ou vu aucune déclaration officielle disant que Marine Le Pen ne veuille pas s’allier avec Ataka. C’est l’interprétation des médias, avec les petites phrases sorties du contexte ». Pour les européennes, il lance alors un appel du pied à Marine Le Pen : « Je crois qu’on peut faire des actions communes avec le FN au Parlement européen ».

Un nouveau parti néo nazi vient aussi d’y voir le jour sur fonds de crimes racistes : le Parti nationaliste bulgare (PNB), qui rassemble les déçus de l’extrême-droite traditionnelle.

b. En Croatie

Au XIXe siècle se forment deux idéologies politico-nationales concurrentes, à savoir le « Droitisme » et « l’Illyrisme ». Ces deux mouvements influencent de manière décisive l’histoire politique des Croates durant cette période, jusqu’à nos jours.

• L’Illyrisme

Ce mouvement culturel et politique se développa en Croatie et en Slavonie dans les années 1830-1840. Il défendait l’unité de la langue et de la culture des « Slaves du Sud » et militait pour leur unification politique.

Le mouvement illyrien de renaissance nationale croate est initié par Ljudevit Gaj. Essentiellement linguistique et culturel, il ne réussit pas à déboucher sur un projet d’union des Slaves du Sud. L’unité linguistique, comme base première d’une union politique est refusée par les linguistes Jernej Kopitar et Vuk Stefanović Karadžić qui considèrent les Croates de parler kajkavien et štokavien comme membres de leurs groupes respectifs. Ainsi, selon ces deux linguistes, la langue croate, voire le peuple croate n’existe pas. L’illyrisme défendu par Gaj, n’est qu’un moyen pour les Croates de s’affranchir de la tutelle austro-hongroise. Par la suite, c’est l’évêque croate de Đakovo, Juraj Strossmayer qui reprend cette idée d’union des Slaves du Sud. Afin de favoriser un rapprochement politique entre les peuples slaves, Strossmayer prône un rapprochement culturel et crée, en avril 1868, l’Académie yougoslave des Sciences et des Arts.

• Le « droitisme »

C’est à partir de cet échec, et en réaction aux positions des linguistes serbes et slovènes qu’apparaît un mouvement plus radical et défendant le droit des Croates à un État, le « droitisme ». L’idéologie défendue par Ante Starčević, est celle du droit des Croates à un État qui doit perpétuer la continuité étatique du royaume croate. Il prône l’indépendance de la Croatie sur un territoire englobant toute la Bosnie-Herzégovine qu’il considère comme faisant partie des « terres historiques croates ». Starčević nie l’existence du peuple serbe, qu’il estime être des Croates orthodoxes parlant le štokavien-jekavien. Malgré tout, son discours reste teinté de démocratie libérale et prône la liberté religieuse qu’il estime être une question individuelle. Concernant la Croatie même, la philosophie de Starčević se résume à deux adages : « Dieu et les Croates » et « la Croatie aux Croates ». Selon lui, la Croatie doit s’émanciper de la tutelle austro-hongroise et ne doit pas chercher son salut dans une union des Slaves du Sud, qu’il dénonce comme un élément de l’hégémonisme serbe dans les Balkans. Il est souvent cité comme le « père de la nation croate », étant le premier à défendre un nationalisme exclusif et à revendiquer l’indépendance de la Croatie. Selon l’historienne Mirjana Gross, « le droitisme a été le porteur d’une idéologie nationale croate exclusive ».

L’idéologie Oustachi

Les écrits de Starcevic sont violemment racistes et antisémites. Il défend le colonialisme le plus génocidaire et parle ainsi de l’Algérie Française :

L’Algérie devrait être densément peuplé par quelques millions d’heureux Français et de ne pas permettre d’avoir cent cinquante mille d’entre eux contre deux et demi millions d’Arabes.

Il s’inspire de certains écrits grecs anciens qui avançaient que certains peuples étaient par nature esclaves. Il estime que ces races sont « maudites » et les définit comme inférieures aux animaux. Selon lui, les membres de ces « races maudites » doivent se voir priver de tous droits civiques.

Les juifs et les Serbes étant les pires d’entre eux :

Les Juifs sont, à l’ exception d’ un petit nombre sans morale et sans patrie, la race dont chaque unité vise à son profit personnel, ou à ses parents . « Le gain de laisser les Juifs à participer à la vie publique est dangereux : jeter un morceau de boue dans un verre de l’eau la plus claire — alors toute l’eau sera polluée de cette façon, les Juifs ont trop gâtés et empoisonné le peuple français.

Il parle des « slaves de Serbie » en tant que groupe ethnique distinct, ou — comme il avait l’habitude de dire la «race classée inférieure aux Juifs» :

Les Juifs sont moins nocifs que les « slaves de Serbie » car les Juifs se soucient d’eux — mêmes et de leur peuple… mais les « slaves de Serbie » sont toujours pour le mal: si ils ne peuvent pas obtenir un avantage, alors ils ont tendance à nuire à la bonne ou juste affaire, ou de nuire à ceux qui sont pour le bien.

Les écrits de Starcevic furent édités par un autre écrivain, historien et homme politique Ivo Pilar. En 1918, Pilar publie un livre intitulé « La question des slaves du sud ». Dans cet ouvrage, Pilar met l’accent sur la déterminisme de la race faisant valoir que les Croates avaient été définis par le soi-disant héritage racial et culturel « Aryen-Nordique », tandis que les Serbes avaient « entrecroisé » avec les « Valaques Balkaniques-Roumains ». Le même livre a été traduit en langue croate de l’année 1943, par le régime de Pavelić, comme l’un des principes de son « insurrection » (« Ustaše ») et son Etat indépendant de la Croatie. Il fût réédité en Serbie en 1990 par un universitaire.

Starčević est communément appelé « Père de la Nation » (« Otac domovine ») parmi les Croates. Son portrait est représenté sur l’avers d’un billet de banque Croate émis en 1993. Beaucoup de rues et de places sont nommées d’après Starčević ; en 2008, 203 rues en Croatie ont été nommées d’ après lui, la sixième personne éponyme la plus commune des rues dans le pays. Il donne aussi son nom à des écoles sont nommés. La plupart partis de l’aile droite en Croatie réclament sa politique comme leur héritage.

En 1895 le Parti du droit est l’objet d’une dissidence politique. Josip Frank et Ante Starčević, déçus par la ligne politique empruntée par certains cadres du Parti et par l’opportunisme ambiant, créent le Parti pur croate du droit. En février 1896, à la mort de Starčević, Josip Frank prend la direction du parti. C’est d’après son patronyme qu’est formé le terme frankovci, pour désigner les partisans de Frank, c’est-à-dire l’aile dure du mouvement « droitiste ». À l’automne 1908, il propose l’idée d’une Légion nationale croate, sorte de milice armée pour la défense de la patrie. Sur le plan idéologique, il se départit de certaines positions traditionnelles défendues par Starčević et prône une Croatie autonome au sein de l’Autriche-Hongrie. En réalité, sa politique est surtout orientée vers Vienne, sur laquelle il compte s’appuyer pour lutter contre l’hégémonie hongroise. Il est très critiqué pour ses prises de position, mais aussi pour ses origines juives. Les tensions culminent en avril 1909 et c’est au tour du HCSP de connaître une scission. Frank se voit reprocher de mener la politique de Vienne, ainsi que ses positions radicales vis-à-vis du peuple serbe. Un nouveau groupe se réunit autour de Mile Starčević, pour former Starčevićeva stranka prava. Les membres de ce parti sont appelés les milinovci, d’après le prénom de Mile Starčević. Deux mouvements issus du HSP coexistent durant ces années, les milinovci qui opèrent alors un rapprochement avec les partis yougoslavistes, et les frankovci qui restent sur une ligne plus dure. Avec la mort de Frank, en 1911, les deux partis s’unissent, avant qu’en 1913, le HCSP ne se réforme et place à sa tête Aleksander Horvat. Avec le début de la guerre mondiale, le parti, affaibli, joue un rôle négligeable sur la scène politique croate.

C’est sans doute dans le radicalisme de Frank et dans le HCSP qu’il faut chercher les racines du mouvement oustachi, bien plus que dans le HSP de Starčević. En effet, Frank est le premier à avoir exprimé son nationalisme en opposant Serbes et Croates, et à prôner la formation d’une milice armée.

L’idéologie Oustachi

La dictature oustachi sera une des plus sanglantes et répressive connue. On estime le nombre des victimes du régime oustachi à ces chiffres effrayants : de 35 000 à 60 000 Juifs (seuls 20 % survécurent à la guerre), 40 000 tsiganes, entre 550 000 et 700 000 Serbes, 20 000 Croates, 90 000 Bosniaques (Musulmans), 50 000 Monténégrins et 30 000 Slovènes.

Selon le « United States Holocaust Memorial Museum » :

« Due to differing views and lack of documentation, estimates for the number of Serbian victims in Croatia range widely, from 25,000 to more than one million. The estimated number of Serbs killed in Jasenovac ranges from 25,000 to 700,000. The most reliable figures place the number of Serbs killed by the Ustaša between 330,000 and 390,000, with 45,000 to 52,000 Serbs murdered in Jasenovac17. »

« À cause des différences de point de vue et du manque de sources, les estimations du nombre de victimes serbes en Croatie varient largement, de 25 000 à plus d’un million. Les estimations de Serbes tués à Jasenovac varient de 25 000 à 700 000. Les sources les plus fiables estiment que le nombre de Serbes tués par les Oustachis varie entre 330 000 et 390 000, dont 45 000 à 52 000 Serbes assassinés à Jasenovac. »

Ces mouvements ultra nationalistes sont malheureusement de retour :

c. En Grèce

• Dictature du 4 aout (1936-1941)

La Grèce connait dans les années 30, une période de forte instabilité politique et de nombreuses tentatives de putsch. La répression sanglante de la grève des ouvriers du tabac de Thessalonique en mai 1936, plus le contexte de la guerre d’Espagne et de la guerre en Éthiopie poussent les syndicats communiste (Syndicat unitaire communiste) et conservateur (Syndicat général des ouvriers grecs) à appeler à une grève générale prévue le 5 août 1936. Le chef du gouvernement, le général Metaxas (nommé par le roi Georges II) proclame la loi martiale, déclare l’état d’urgence, abroge divers articles de la constitution et établit un « cabinet de crise ». Les conservateurs soutiennent ce nouveau régime par peur du communisme. Le régime de la dictature du « 4 août » commence.

La devise de ce régime est : « Pays, Loyauté, Famille et Religion ». Son idéologie est strictement personnelle à Metaxas, d’inspiration franquiste et salazarienne. Peu après son avènement, le régime réprime sévèrement les communistes et les partisans de la gauche. Les minorités ethniques et religieuses sont persécutées. Environ 15 000 personnes sont arrêtées et emprisonnées, ou exilées pour raison politiques ; certains sont torturés.

En ce qui concerne Metaxas lui même, on peut évoquer des traits typiques des dictatures des années 1930 comme l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne et l’URSS stalinienne : la propagande du régime présente le dirigeant comme le « Premier Paysan », le « Premier Ouvrier » et le « Père de la Nation ». Afin de sauvegarder et de transmettre les valeurs du régime, Metaxas crée l’Ethniki Organosi Neolaias (Organisation nationale de la jeunesse) ou « EON« . Le but est de rassembler en un seul corps les jeunes gens de toutes les couches sociales et économiques. L’éducation des garçons insiste sur la discipline et l’entraînement physique tandis que celle des filles vise à en faire des épouses et des mères attentives, capables d’engendrer une nouvelle génération plus forte et plus saine. Comme la plupart des régimes similaires, le régime du 4 août adopte un programme fortement nationaliste. Bien que Metaxas soit opposé à l’invasion de l’Asie mineure dans le cadre de la Grande Idée, son vocabulaire à propos des minorités grecques des pays adjacents et dans ses réponses aux menaces de ses voisins est fortement nationaliste. Il fait aussi référence à la « race grecque ».

Il déclara les grèves illégales et instaura la censure. Il n’avait cependant que peu de soutien populaire. Surtout, son idéologie, nommée « metaxisme » par la suite, explicitait surtout de grandes lignes générales et restait floue pour le reste. Il insistait sur le concept de Troisième Civilisation Hellénique, combinant les splendeurs de la Grèce antique païenne et de la Grèce byzantine chrétienne. Il avait chargé son Organisation Nationale de la Jeunesse (EON) de diffuser cette idéologie. Il chercha à se concilier la population en améliorant les conditions de travail : augmentation des salaires et limitation de la durée du travail.

• La dictature des colonels

En 1963, les élections législatives sont remportées par la gauche avec Georges Papandréou (1888 – † 1968) à sa tête, (opposant au régime de Metaxas, puis chef du gouvernement en exil du roi Georges II, à Alexandrie en 1944) avec 53% des voix. Il décide alors d’épurer l’armée, très marquée à l’extrême droite. L’état-major, obnubilé par la menace communiste multiplie les manœuvres de déstabilisation.

En juillet 1965, sous la pression de l’armée, le jeune roi Constantin II destitue Georges Papandreou après la tentative de ce dernier de se placer à la tête du ministère de la Défense.

Ce renversement de l’Union des Centres avait été rendu possible par des membres de ce même parti qui cherchaient à exercer le pouvoir pour leur propre compte.

On assista alors à toute une série de gouvernements plus ou moins éphémères entre juillet 1965 et avril 1967. Le 21 avril 1967, un putsch militaire renverse le gouvernement organisé par le brigadier-général Stylianos Pattakos (1912 – † 2016) et les colonels Georgios Papadopoulos (1919 – † 1999) et Nikolaos Makarezos (1919 – † 2009). Il aboutit au renversement du gouvernement de Panagiotis Kanellopoulos (1902 – † 1986) et à la mise en place de la dictature des colonels, qui dirige le pays jusqu’en 1974. Les opposants furent arrêtés, emprisonnés, déportés sur les îles de la mer Égée et parfois torturés.

• Le parti de « l’Aube dorée »

L’extrême droite connait un renouveau avec l’émergence de l’Aube Dorée dirigée par Nikólaos G. Michaloliákos. Un parti ultra nationaliste aux idées irrédentistes (Épire du Nord, Chypre, conflit de la mer Égée), xénophobes, souverainistes, natalistes, partisans du « droit du sang », avec entre autres pour slogan « Pour une Grèce qui appartiendra aux Grecs ». Egalement négationnistes et antisémites.

Le candidat d’Aube Dorée Alexandros Plomaritis faisait campagne à Athènes en décrivant à ses amis le sort réservé aux militants de gauche et aux immigrés :

« Nous sommes prêts à ouvrir les fours (…), nous en ferons des savons pour laver les voitures et les trottoirs (…), on fabriquera des abat-jour avec leur peau ».

Le 14 mai 2012, Nikólaos Michaloliákos a remis en cause la mort des six millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale au cours d’une interview accordée à une chaîne de télévision, niant l’existence des chambres à gaz et des fours crématoires dans les camps d’extermination nazis.

d. En Macédoine

Depuis l’indépendance, un certain nombre de Macédoniens ont développé une fixation excentrique sur leurs origines divines, portant leurs regards jusqu’à Alexandre le Grand. Ce genre de mouvement dirige toute la colère possible vers les Grecs. Depuis de nombreuses années, une « association des Anciens Macédoniens »originaire d’une petite ville du sud du pays travaille pour rétablir ce lien historique. Un village situé au sud de Strumica a pris le nom d’« Alexandria » après un référendum adressé à ses habitants.

Ljubco Georgievski (1966) par exemple, a commencé sa carrière au début des années 1990 en participant à des meetings placés sous le signe du vieux rêve de la Grand Macédoine, et où on agitait des pancartes affirmant que « Salonique est à nous ».

Les impulsions qu’il donnait à la vague provinciale et nationaliste devaient s’apaiser peu de temps après, non sans avoir d’abord discrédité la position du jeune état macédonien sur le plan international. Certains de ses plus proches collaborateurs suivirent ses traces mais ils perdirent vite toutes leurs positions en politique. Il n’y avait tout simplement pas de réponse du public pour ce genre de radicalisme.

On put assister à un épisode d’un racisme sordide lors des manifestations étudiantes de 1996, soutenues activement par les hommes politiques. C’est à cette occasion qu’a été prononcé le slogan souhaitant « les chambres à gaz aux Albanais ».

Mais tout cela est du passé. Les meneurs de la révolte devaient ensuite appuyer au Parlement ce contre quoi ils s’étaient battus : le droit d’apprendre l’Albanais dans l’enseignement supérieur.

Il existe une organisation qui cherche à rester fidèle à sa position : le Svetski Makedonski Kongres (Congrès macédonien mondial), qui est à l’initiative du référendum controversé de novembre, dirigé contre la loi de décentralisation administrative. Le Congrès travaille beaucoup avec la diaspora et se fonde sur des positions nationalistes rigides.

On notera que les sites de désinformation / réinformation pullulent en Macédoine .

e. À Monténégro

L’histoire politique récente du Monténégro est étroitement liée à celle de la Serbie. L’actuel dirigeant de ce pays, Milo Đukanović (1962), était aligné au début de sa carrière sur les positions du tyran Serbe, Slobodan Milosevic (1941) : il mène le putsch administratif contre la «Ligue des Communistes» au pouvoir en ex-Yougoslavie. En février 1991, il devient le plus jeune premier ministre avec l’assentiment du président serbe de cette époque, Slobodan Milošević. Il s’aligne complètement sur les positions de Milosevic de cette date à 1997. Le rassemblement et la déportation des réfugiés Croates et par la suite leur livraison aux forces serbes de Bosnie a lieu alors que Đukanović est Premier ministre.

C’est à partir de 1996 (alors que Milosevic fait face à une forte contestation dans son propre pays) que Dukanovic commence à s’éloigner de la Serbie. D’obédience Thatchérienne, il privatise les coopératives ouvrières et attire les capitaux étrangers. Manipulant au sein de son propre parti, il finit par évincer le dirigeant du pays (et dirigeait son propre parti). Il est élu président en 1997. En 1998, il devient « l’allié naturel » des occidentaux. Il utilisera cette alliance pour propulser l’indépendance du Monténégro en 2006. Il commencera alors à cumuler plusieurs postes ministériels, malgré les protestations.

Depuis il a été mis en cause par les autorités Italiennes pour trafic à très grande échelle de cigarettes de contrebande et collaboration avec la Camorra.

Le Monténégro est une dictature personnelle fascistoide qui réprime sauvagement la liberté de la presse par l’intimidation, la violence et le meurtre.

f. En Serbie et au Kosovo

L’extrême droite Serbe et la guerre civile qu’elle provoqua sont étroitement liées à la fin de la Yougoslavie et au personnage de Milosevic qui en émergea suite à cette dissolution.

Milosevic est élu à la tête de la Ligue des communistes de Serbie en mai 1986. Mais son influence commence à se faire réellement sentir à partir de 1987. Il commence à exprimer des discours nationalistes complotistes. Il affirme son soutien pour les Serbes du Kosovo, qui ont affirmé qu’ils étaient opprimés par le gouvernement de la province autonome serbe du Kosovo, qui a été « dominé par la nationalité majoritaire du Kosovo, les « Albanais de souche ». Il appelle à un changement politique pour réduire l’autonomie du Kosovo, protéger les droits des minorités serbes, et de lancer une forte répression contre le séparatisme au Kosovo.

À partir de 1988, la révolution anti-bureaucratique conduit à la démission des gouvernements de Voïvodine et au Monténégro et à l’élection des dirigeants alliés avec Milošević (cf. la partie sur le Monténégro). Le président slovène, Milan Kucan (1941) comparera Milosévic à Mussolini qui a été une fois marxiste, puis le reste de sa vie fasciste.

En mars 1989, le nouveau pouvoir supprime quasiment les pouvoirs autonomes du Kosovo qui vont conduire à des protestations dans cette province. Les Albanais du Kosovo boycottant les élections, les partisans de Milosevic sont placés partout aux postes de responsabilité. Des grèves générales puis des émeutes surviennent.

En 1990, la ligue des communistes de Yougoslavie se dissout et fait place à un régime multi partite en Serbie. Après la création d’un système multipartite en Serbie, Milošević et ses alliés politiques en Serbie ailleurs en Yougoslavie ont poussé à la création d’un système démocratique multipartite du gouvernement au niveau fédéral, tels que les médias d’Etat serbes faisant appel aux citoyens de la Bosnie-Herzégovine en début de 1992 avec la promesse que la Bosnie-Herzégovine pourraient coexister pacifiquement dans une fédération yougoslave démocratique aux côtés des républiques de Serbie et du Monténégro. En dehors de la population serbe, le reste de la population de Bosnie Herzégovine a voté en faveur de la sécession. Dans la foulée, la Serbie et le Monténégro ont convenu de créer la nouvelle fédération yougoslave appelée République fédérale de Yougoslavie en 1992, qui a démantelé l’infrastructure communiste restant et a créé un système démocratique multipartite de gouvernement fédéral.

Le nouveau régime de Milosevic est très vite contesté et réprimé.

Pendant la Révolution anti-bureaucratique, Milošević exhorta les Serbes et les Monténégrins à « descendre dans la rue » et a utilisé le slogan « Serbie Forte, Yougoslavie forte » qui attira le soutien des Serbes et des Monténégrins. Pour ces groupes, l’ordre du jour est éloquent : Milošević leur a rappelé les affaires politiques hégémoniques serbes du Royaume de Yougoslavie et les politiques de Rankovic.

Milošević a fait appel à la passion nationaliste et populiste en évoquant l’importance de la Serbie dans le monde. Dans un discours prononcé à Belgrade le 19 Novembre 1988, il rappela les combats de la Serbie face aux ennemis intérieurs et extérieurs. En Voïvodine, une foule de manifestants pro-Milošević qui comprenait 500 Serbes du Kosovo et les Serbes locaux, manifestèrent dans la capitale provinciale, accusant la direction en Voïvodine de « traitrise » et de soutenir le séparatisme. En Août 1988, des réunions organisées par les partisans de la révolution anti-bureaucratique ont lieu dans de nombreux endroits en Serbie et Monténégro. De nature de plus en plus violentes, ces réunions sont ponctuées par des appels du type :

« Donnez- nous des armes ! », « Nous voulons des armes ! », « Vive la Serbie – mort aux Albanais ! », et « Le Monténégro est la Serbie ! ».

Au cours du même mois, Milošević s’efforce de déstabiliser les gouvernements au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine afin de lui permettre d’installer ses disciples dans ces républiques. En 1989, Milošević et ses partisans contrôlent la Serbie centrale ainsi que les provinces autonomes du Kosovo et de la Voïvodine. Les partisans de la direction du Monténégro et les agents du service de sécurité serbes, travaillaient à la déstabilisation du gouvernement en Bosnie-Herzégovine. Le nouveau gouvernement du Monténégro dirigé par Momir Bulatović (1956) fut perçu par certains comme un satellite de la Serbie.

À la fin des années 1980, Milošević permet la mobilisation des organisations nationalistes serbes sans qu’elles soient entravées par les actions du gouvernement serbe. Des groupes nationalistes para-militaires organisent des manifestations. Ces groupes s’intitulent eux-mêmes « Četnik » (en français : Tchetniks) du nom de groupes nationalistes monarchistes de la seconde guerre mondiale. Certaines de ces groupes versant dans la collaboration avec les forces de l’Axe pendant la seconde guerre mondiale. Enfin, le gouvernement serbe restaure la légitimité de l’église orthodoxe Serbe. Une partie de cette église a ouvertement soutenu le régime Serbe, même dans ses excès, espérant récupérer une partie des biens fonciers confisqués par le régime communiste, jusqu’à sa prise de distance vers 1991.

La Croatie et la Slovénie dénoncèrent les actions de Milošević et exigèrent que la Yougoslavie devienne un état multipartite confédéral. Milošević affirma qu’il s’opposait à un système confédéral, mais déclara également qu’un système confédéral créé, avec les frontières extérieures de la Serbie, restait une « question ouverte ». Les tensions entre les républiques dégénèrent en crise en 1988, avec la Slovénie accusant la Serbie de poursuivre le stalinisme, pendant que la Serbie accuse la Slovénie de trahison. Les Serbes boycottent les produits slovènes et les Belgradois commencent à retirer leurs économies de la Banque slovène de Ljubljana. La Slovénie surenchérit et accuse la Serbie de persécuter les Albanais du Kosovo, elle déclare sa solidarité avec le peuple albanais du Kosovo. De son côté, Milošević accuse la Slovénie d’être un « larbin » de l’Europe occidentale. En réponse à l’escalade des tensions, la Croatie exprime son soutien pour la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine déclare sa neutralité, tandis que le Monténégro soutien la Serbie. La Slovénie réforme sa constitution en 1989 qui lui déclare le droit à la sécession. Ces changements ont provoqué des accusations de la part des médias serbes, estimant que les changements étaient déstabilisateurs.

La réponse de la Serbie fut un plan pour organiser des manifestations à Ljubljana avec 30.000 à 40.000 Serbes pour (soit disant) informer les Slovènes de la situation au Kosovo, alors que cela a été soupçonné d’être une action visant à déstabiliser le gouvernement slovène. La Croatie et la Slovénie empêchent les manifestants serbes de traverser en train la Slovénie. La Serbie répond en rompant les liens politiques entre les deux républiques et 329 entreprises serbes mettent fin à leurs relations avec la Slovénie.

Ces événements en 1989 ont largement favorisé la montée du nationalisme, ainsi que les actes d’intolérance, la discrimination et la violence ethnique qui ne cessèrent de croitre. Cette année là, des représentants de la Bosnie-Herzégovine ont noté la montée des tensions entre les Musulmans de Bosnie, des Croates et des Serbes ; des rumeurs actives d’incidents entre les Croates et les Serbes ; et des arguments par les Croates et les Serbes que les Musulmans de Bosnie n’étaient pas une « véritable nation ».

Les médias serbes à l’époque de Milošević étaient connus pour épouser les vues des Serbes nationalistes et du patriotisme, tout en favorisant la xénophobie envers les autres ethnies en Yougoslavie. Les Albanais étaient communément caractérisés dans ces médias comme des « contre-révolutionnaires », des « anti-yougoslaves », des « violeurs », et de « menace pour la nation serbe ». On rapporte aujourd’hui un certain nombre de titres xénophobes de la part du journal d’Etat serbe Politika.

Vojislav Šešelj (1954), chef du Parti radical serbe et dirigeant paramilitaire pendant les guerres yougoslaves, a affirmé que Milošević était directement impliqué dans le soutien de ses paramilitaires et les forces serbes contrôlées pendant les guerres :

« Milošević a organisé tout ce que nous a réuni les bénévoles et il nous fournit. Une baraque spéciale, Bubanj Potok, tous nos uniformes, armes, la technologie militaire et les autobus. Toutes nos unités étaient toujours sous le commandement de la Krajina (l’ armée serbe) ou armée de la Republika Srpska (de Bosnie) ou de la JNA. Bien sûr, je ne peux pas croire qu’il a signé quoi que ce soit, ce sont des ordres verbaux. Aucune de nos discussions n’a été enregistrée et je n’ai jamais pris un papier et un crayon quand je parlais avec lui. Ses personnes clés étaient les commandants. Rien ne pouvait se passer du côté serbe, sans ordre de Milošević ou de ses connaissances ».

Aucun ordre direct à commettre des atrocités par Milošević n’ont été découverts, bien qu’il n’ai fait que peu d’effort pour punir les responsables de ces atrocités. Entre autres, Ratko Mladić (1943) fut accusé d’avoir laissé se produire ces évènements contre les Croates à Vukovar. Pourtant, il fut envoyé pour diriger l’armée de la Republika Srpska, dans laquelle Mladić fut accusé d’avoir ordonné des abjections (dont l’assassinat de milliers d’hommes et garçons musulmans à Srebrenica). Même après les rapport de Srebrenica, Milošević refusa d’accepter la responsabilité de Mladić.

Wesley Clark (1944), membre de l’équipe américaine qui favorisa la négociation de l’accord de paix de 1995 mettant fin à la guerre de Bosnie, a affirmé dans son témoignage lors du procès de Milošević que celui-ci avait eu connaissance préalable du massacre de Srebrenica et des intentions de Mladić. Au cours des négociations, Clark avait demandé Milošević :

M. Président, vous dites que vous avez tant d’influence sur les Serbes de Bosnie, mais comment est- il alors, si vous avez une telle influence, que vous avez autorisé le général Mladić à tuer tous ces gens à Srebrenica ?

Milošević répondit :

Eh bien, général Clark… j’ai prévenu Mladić de ne pas le faire, mais il ne m’a pas écouté.

g. En Slovénie

Comme toutes les autres nations issues de l’ex Yougoslavie, la Slovénie se fonde sur l’éclatement de la Ligue des Communistes de Yougoslavie. C’est en septembre 1989 que les autorités de ce pays retirent le monopole politique à la ligue et affirment le droit de se retirer de la fédération. C’est à cette date qu’apparait sur le devant de la scène le leader d’extrême droite John Barrasso. Il fondera le « Parti National Slovène » en mars 1989. Aux élections de 1992, son parti récoltera 10% des voix qui lui permettront d’occuper divers postes ministériels. Son parti baisse progressivement à toutes les élections ultérieures pour se retrouver avec moins de 2% des voix en 2011 et n’être ainsi plus représenté au parlement. C’est un parti qui prône la « préférence nationale » sur toutes les questions politiques, avec un discours xénophobes et homophobe. Ses positions sont violemment anti roms.

2 – L’Europe centrale

♦︎ En République tchèque

Deux partis représentent l’extrême droite en Tchéquie :

- L’Aube – Coalition nationaliste, de tendance nationaliste et populiste, fondé en 2013. Il a obtenu 6,9 % des suffrages et 14 élus lors des législatives de 2013. Pour perdre la moitié de ses voix lors des élections de 2014.

- Le Parti ouvrier (en tchèque Dělnická strana, DS). Un parti politique tchèque nationaliste, populiste et d’extrême droite fondé en 2003. Le parti n’a jamais été représenté au sein de la Chambre des députés tchèque. La plupart des cadres du parti ont été associés à des groupes néonazis comme Národní odpor, la branche tchèque de l’organisation Combat 18.

♦︎ En Hongrie

En 1919, l’éphémère « République des Conseils de Hongrie » s’effondre suite à la guerre Hungaro-Roumaine. Le 30 mai, un « contre-gouvernement » anticommuniste est fondé à Szeged, dirigé par Gyula Károlyi (1871 – † 1947). En août 1919, les Roumains occupent pour quelques mois Budapest, évinçant le régime communiste de Béla Kun (1886 – † 1938) au profit du gouvernement de Gyula Károlyi qui inaugure une période de « terreur blanche », pour environ un an. Au régime communiste et à sa « terreur rouge » succède la « terreur blanche », organisée par l’armée d’occupation, par les forces contre-révolutionnaires dirigées par l’aristocratie hongroise ; et par l’ « armée nationale » d’Horthy, une force militaire essentiellement répressive dirigée contre les communistes en déroute, puis contre leurs partisans (réels ou supposés) comme les francs-maçons et les socialistes ; et enfin contre les juifs (assimilés aux communistes).

Le 1er mars 1920, la nouvelle assemblée élit, sous la pression de l’armée, le chef d’état major de « l’armée nationale » comme « régent ». C’est le début de la longue dictature d’Horthy. Le parlement existe toujours, le débat aussi, mais dans les faits, Horthy conserve tous les pouvoirs. Le régime s’appuie sur le pouvoir de l’aristocratie et des grands propriétaires terriens. Il est soutenu par le régime nazi et fasciste Italien, ce qui lui permet de se réapproprier progressivement certains territoires magyarophones perdus lors du traité de Versailles.

Dès le début, le régime est profondément antisémite et vote des lois discriminatoires qui se renforceront en 1938 sous la pression de l’Allemagne. Il interdit la franc-maçonnerie.

La Hongrie fait partie des forces de l’axe et participe aux invasions nazies. Même si le régime d’Horthy entame dés 1942 des pourparlers secrets avec les Britanniques. En mars 1944, Hitler fait pression sur Horthy pour nommer un gouvernement dévoué au régime nazi. Horthy refuse et Hitler envoie la Wehrmacht occuper la Hongrie. Entre le 15 mai et le 8 juillet 1944, plus de 430 000 juifs sont ghettoïsés puis déportés dans des camps d’extermination selon les ordres d’Eichmann, principalement à Auschwitz et avec l’aide de la gendarmerie hongroise. Miklós Horthy s’oppose ensuite à ces déportations en opposant son veto début juillet 1944. Ce qui n’aura aucun effet. Il sera arrêté par les nazis puis libéré en 1945 par les américains. Il ne sera pas jugé comme criminel de guerre car protégé par ceux-ci, il s’exilera au Portugal de Salazar où il mourra en 1957.

Malgré son passé, il est très respecté en Hongrie par la quasi-totalité des partis de droite. Le parti Fidesz de Viktor Orban (1963) et le Jobbik s’en inspirent directement.

♦︎ En Pologne

La Pologne a le douloureux privilège d’avoir connu deux fois l’extrême droite au pouvoir.

• D’avant la seconde guerre mondiale…

Józef Klemens Piłsudski, militaire et politique polonais à la fin de la première guerre mondiale, doit se retirer de la vie politique en 1922 face à une forte opposition. Mais en 1926, un coup d’état militaire le ramène au pouvoir. Cet homme politique a travaillé toute sa vie à deux objectifs nommés, le « Prométhéisme » et la « Fédération de Miedzymorze ».

Le « Prométhéisme » était une doctrine se donnant pour but d’affaiblir la Russie en favorisant les nationalismes régionaux aux frontières de la Russie, puis de l’URSS. En particulier, les nombreuses nations non-russes qui habitaient les bassins des Baltiques, mer Noire et la mer Caspienne (Tatars, Ouzbeks, Tchétchènes, etc).

En 1904, Piłsudski déclare :

« La force et l’importance de la Pologne parmi les éléments constitutifs de l’Etat russe nous enhardissent à nous fixer l’objectif politique de briser l’Etat russe dans ses principaux constituants et émanciper les pays qui ont été incorporés de force dans cet empire. Nous considérons cela non seulement comme la réalisation des aspirations culturelles de notre pays pour une existence indépendante, mais aussi comme une garantie de cette existence, car une Russie dépouillé de ses conquêtes sera suffisamment affaiblie qu’elle cessera d’être un voisin redoutable et dangereux. »

Le principe Prométhéen est soutenu dès la fin du 19ème siècle par les mouvements socialistes régionaux qui voient en cette lutte un moyen de briser l’empire tsariste russe et de soutenir l’émancipation des peuples. Il n’a pas été soutenu par les nations occidentales après la première guerre mondiale qui ont préféré soutenir le rétablissement de la Russie tsariste « blanche ».

Trois évènements viendront progressivement achever ce mouvement d’autodétermination plutôt « socialiste », firent changer la vision de Pilsudski et firent basculer la Pologne :

- Au retrait de Piłsudski en 1922, celui-ci se transféra officiellement ses pouvoirs de chef de l’État à son ami Narutowicz. Deux jours plus tard, le 16 décembre 1922, Narutowicz fut abattu par Eligiusz Niewiadomski, un peintre et critique d’art de droite, qui voulait initialement tuer Piłsudski mais avait changé d’avis du fait de la propagande anti-Narutowicz des nationaux-démocrates. L’incident fut un choc pour Piłsudski et il fit vaciller sa croyance en une Pologne démocratique ; il commença également à privilégier l’idée d’un gouvernement dirigé par un homme fort.

- La mort de Piłsudski en mai 1935 est un coup d’arrêt presque total de cette vision.

- Le coup définitif viendra de la montée du nazisme et son alliance avec les mouvements Prométhéens, par tactique géostratégique et la création de l’axe anti communiste Berlin – Rome – Tokyo.

Le « coup d’état de mai » de 1926 renversa une république instable gangrénée par la corruption et les problèmes économiques. Pilsudski réalisa ce coup d’état avec l’aide des socialistes et des communistes. Il ne devint pas président et resta dans l’ombre pour diriger la Pologne. Très vite, Pilsudski montre son vrai visage en limitant sévèrement les pouvoirs des parlementaires tout en menant une féroce propagande populiste. Les arrestations et limitations de la vie démocratique voient leur apogée dans les années 1930 avec les procès de Brest et l’emprisonnement de certains chefs de l’opposition à la veille des élections législatives de 1930 et avec la création en 1934 de la prison de Biaroza pour les prisonniers politiques où certains furent brutalement emprisonnés

Sévèrement critiqué pour le traitement de ses opposants politiques, leur arrestation et leur emprisonnement en 1930 fut internationalement condamné et ternit la réputation de la Pologne.

Ces violentes critiques conduisirent Piłsudski à perdre toute confiance en la démocratie en Pologne. Il prononça de violentes déclarations publiques, il appela la Diète une « prostituée », et son envoi de 90 officiers armés dans le bâtiment du parlement en réponse à une motion de censure imminente inquiétèrent ses contemporains.

À sa mort, le personnage fut conspué ou bien adulé. Malgré une nouvelle Constitution, dite d’avril, adoptée peu avant la disparition du dictateur, le 12 mai 1935, le régime militaire continue. Le général Składkowski et le maréchal Rydz-Śmigły dirigent la Pologne à partir de 1936. Ils mèneront des alliances avec les partis d’extrême droite en Pologne dès leur arrivée au pouvoir. Ils soutiennent l’Allemagne nazie, notamment en lançant une attaque sur Teschen (Cieszyn) et en annexant la partie tchèque de la ville lors de la crise des Sudètes en 1938.

• … À nos jours.

La situation est complexe en Pologne. Allié depuis des années avec la « Plate-forme civique » (en polonais : Platforma Obywatelska, abrégé en « PO », centre droit), le parti « Droit et justice » (en polonais : Prawo i Sprawiedliwość, abrégé « PiS », parti libéral conservateur) des frères Jarosław Kaczyński (1949) et Lech Kaczyński (1949 – † 2010) en 2001. Ce parti arrive au pouvoir de 2005 à 2007 dans des gouvernements de coalition. Il repasse dans l’opposition entre 2007 à 2015. C’est alors qu’il obtient la majorité des voix à lui seul.

À peine en place, le nouveau gouvernement légifère pour mettre au pas la Cour constitutionnelle, qui peut bloquer les lois. Cette réforme est d’ailleurs au cœur de la procédure de « vérification de l’état de droit » engagée par la Commission européenne en janvier. Le parti au pouvoir adopte aussi une loi pour placer des fidèles dans l’audiovisuel public, dont les responsables seront désormais directement nommés par un ministre. Et une autre pour subordonner les procureurs au ministère de la Justice. « Le gouvernement a aussi fait le ménage chez les hauts-fonctionnaires », accuse Bartek. « Du temps du communisme, il y avait la nomenklatura, il fallait être membre du parti pour être fonctionnaire. Droit et Justice est en train de revenir à ce système. En trois mois, ce parti a déjà causé tant de dommages. Ce gouvernement pratique la découpe de la liberté. Il vous l’enlève tranche par tranche, comme Poutine l’a fait. Le résultat peut-être désastreux »

La Pologne: l’ultra droite au pouvoir et la gauche en lambeaux

Les cinq partis représentés aujourd’hui au pouvoir sont tous issus des droites extrêmes. Deux nouveaux partis y ont fait leur entrée en octobre : le néolibéral Modern, et le nationaliste Kukiz. Ils accueillent de nombreux militants d’extrême droite.

Dès la victoire aux élections législatives du parti conservateur et eurosceptique « Droit et Justice » ( PiS ), les relations n’ont cessé de se dégrader entre la Pologne et l’Union européenne, tandis que des mouvements civiques soutenus par les partis d’opposition dénonçaient, à l’intérieur du pays, « le démantèlement de la démocratie « lancée par le nouveau pouvoir, appelant les Polonais à manifester. Les premiers grands rassemblements de protestation ont eu lieu dès le mois de décembre.

Plusieurs décisions du nouveau gouvernement sont à l’origine de ces protestations et valent aujourd’hui à la Pologne cette convocation d’un état membre, et pas des moindres — plus de 38 millions d’habitants – devant la représentation européenne le 19 janvier 2016.

Bert Koenders, le ministre néerlandais des affaires étrangères, pays qui assure actuellement la présidence du Conseil de l’Union Européenne, n’avait pas manqué de rappeler de son côté que l’Union européenne n’était pas qu’un marché, mais d’abord une union qui repose sur des valeurs communes — l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux. La réforme de la Cour constitutionnelle tout d’abord, un véritable coup de force par lequel le gouvernement s’est arrogé le droit de désigner lui-même cinq nouveaux juges, tout en leur donnant un pouvoir de veto, ce qui permet, en cas de besoin, de paralyser l’institution garante de la constitutionnalité des lois. Et la nomination, par un ministre, de tous les responsables des médias publics, ce qui assure au gouvernement la mainmise sur la presse. Des décisions votées quasiment sans débat et immédiatement appliquées, malgré les protestations internationales.

Des protestations largement reprises mardi par les députés européens, toutes tendances confondues, hormis ceux d’extrême droite.

d. En Slovaquie

Le parti national slovaque a été fondé en 1989 par le politicien Jan Slota. Ce parti sera présent dans les différents gouvernements entre 1990 et 2002. Il ré-accède au gouvernement suite aux élections de 2016. Ce parti est décrit comme nationaliste, extrémiste et néo-fasciste à cause de ses attaques violentes à l’encontre des Hongrois, des Roms et des homosexuels.

De nouveaux partis encore plus fascisants font également leur apparition.

e) En Roumanie

La «révolution Roumaine de 1989» qui renversa Ceausescu est une période trouble. Personne à ce jour n’est capable d’en retracer les contours exacts, et l’influence que jouèrent des règlements de compte intérieurs (avec l’aide de pays étrangers ?) sur un fond de violence et de propagande. Toujours est-il que la Nomenklatura de l’ancien pouvoir se contenta de passer au libéralisme et conserva le pouvoir. Les privilèges furent même démultipliés suite au passage à la « démocratie » et de l’économie de marché.

Pendant la révolution roumaine de 1989, c’est le « Front de salut national » qui prend la direction du pays et le contrôle de la structure, des ressources et des biens du Parti communiste roumain (dissout), de la Securitate (la police politique) et des médias (dont le télévision) le 22 décembre 1989.

Par la suite, il se transforma en parti politique et obtint 85 % des suffrages lors des premières élections libres de mai 1990. Le « Parti social-démocrate roumain » (en roumain : Partidul Social Democrat, abrégé « PSD ») et le « Parti démocrate-libéral » (en roumain : Partidul Democrat Liberal, abrégé « PDL ») sont issus du FSN.

En 1991 deux anciens apparatchiks de la « cour » du dictateur Ceausescu, Corneliu Vadim Tudor (1949 – † 2015, surnommé le « le Pen des Carpates ») , qui était autrefois connu comme un « poète de la cour » de Ceausescu et son mentor littéraire, l’écrivain Eugen Barbu (1924 – † 1993) fondent le parti de « La Grande Roumanie » (en roumain : « Partidul România Mare », abrégé « PRM ») qui est un parti politique nationaliste roumain, plus connu sous le nom de « Parti de la Grande Roumanie ». Il brièvement participé au gouvernement de 1993 à 1995. Aux élections présidentielles de 2000, il obtient la première place au nombre de voix et est battu au second tour. En mars 2005, Tudor démissionne brièvement pour changer les apparences de son parti et tenter de se rapprocher de la droite traditionnelle et rentrer dans le bloc du « Parti Populaire Européen » (abrégé « PPE » / « EPP ») au parlement européen. Le PPE refuse d’intégrer le PRM, et Tudor réintègre ses fonctions en juin 2005 pour annoncer que c’est le PRM qui refuse de rejoindre le PPE…

En 2007, le PRM rejoindra le bloc « Identité, tradition et souveraineté » (abrégé « ITS ») au parlement européen, aux côtés du Front National français et le FPÖ Autrichien. Le succès du PRM est souvent attribué à la continuité entre l’idéologie du « National-communisme » de Ceausescu et l’actuelle idéologie de ce parti.

Le PRM est régulièrement placé à l’extrême droite de l’échiquier politique du fait de ses positions ultranationalistes, xénophobes, homophobes et antisémites, mais aussi en raison de sa promotion de l’idée irrédentiste d’une « Grande Roumanie » qui réunirait tous les territoires peuplés par des Roumains, dans les pays voisins (Ukraine et Moldavie). Actuellement et officiellement, le parti a abandonné ces positions (reprises à son compte par un autre parti : celui de Noua Dreaptă, la « Nouvelle Droite ») et déclare être de « centre gauche » et « chrétien-démocrate ». Ainsi son programme économique et social est-il de type social-démocrate (économie de marché encadrée par l’État, protection des couches populaires pauvres, défense des intérêts des artisans et petits commerçants) et la doctrine du parti met aussi l’accent sur des valeurs morales réactionnaires (la défense de la patrie, la famille, le respect pour les religions et les traditions populaires).

Voici les revendications actuelles de ce parti :

- la Grande Roumanie devrait regrouper tous les territoires majoritairement peuplés de roumanophones(irrédentisme) ;

- Les valeurs des monothéismes et la « civilisation européenne » devraient servir de socle à la législation (protochronisme) ;

- L’économie ne devrait plus être livrée aux caprices du marché mais réglementée ;

- La citoyenneté devrait être retirée aux ressortissants roumains résidant à l’étranger et s’y rendant coupables de délits.

3 – L’Europe de l’est

a. En Biélorussie

La Biélorussie connaitra deux années (1991/1992) très brève de démocratie avant la reprise en main par les apparatchiks pro russes en 1993 et l’arrivée au pouvoir de Loukachenko en 1994. Dès son élection il réforme la constitution qui met le pays à sa botte, par un pouvoir nostalgique du nationalisme stalinien. Malgré les conflits qui l’oppose à V. Poutine, il reste un de ses plus surs alliés.

La Biélorussie est une des « dernières dictatures » d’Europe qui entretient de très mauvaises relations avec l’UE et le reste de la communauté internationale (mis à part la Russie).

♦︎ En Russie

Ah ! Le difficile cas de la Russie, ce pays sur lequel l’extrême droite française fait un réel fantasme. Un fantasme fait de culte de la personnalité envers son dirigeant actuel Vladimir Poutine. Pour cette extrême droite, il s’agit d’un modèle à suivre en tout point. En effet, V. Poutine appuie son pouvoir autoritaire sur un nationalisme effréné rappelant les heures du Stalinisme. Un pouvoir autoritaire censé mettre la Russie sur le devant de la politique internationale, au niveau économique, mais également des valeurs de cette extrême droite.

Pourtant, la Russie de V. Poutine n’est certainement pas une dictature, mais la centralisation du pouvoir autour de sa personne, le culte de sa personnalité, le contrôle des médias, la place donnée à l’opposition et la refonte du système politique à son intérêt, le classe comme régime autoritaire.

Ce passage s’est progressivement renforcé du début de son règne à aujourd’hui. C’est la prise d’orage de Beslan qui va précipiter cette transformation. Au nom de la lutte contre le terrorisme, V. Poutine enclencha des réformes constitutionnelles qui vont limiter très sérieusement l’opposition en Russie.

La décision de procéder à la nomination de fait des responsables régionaux et de modifier sensiblement le mode d’élection des députés visait soit disant à créer « une garantie contre l’éclatement du pays ». Et dans ce cadre, il n’est pas tellement important de savoir si l’action terroriste de Beslan n’était que le prétexte à un renforcement de la verticale du pouvoir, planifié de longue date, ou si le « serrage de vis » a vraiment été une réaction à chaud à des événements exceptionnels.

Désormais, les chefs des administrations régionales, qui étaient jusqu’à présent élus au suffrage universel, seront proposés par le Président à l’approbation des assemblées législatives des régions. La modification de la loi électorale supprime la possibilité pour les députés d’être élus au scrutin uninominal et ne conserve que le scrutin de liste, ce qui élimine du Parlement les personnalités indépendantes, ou les représentants des petits partis n’ayant pas franchi la barre nécessaire pour voir leur liste élue. Le seuil requis a en outre été fixé à 7 % au lieu de 5 %.

Des mesures de surveillance des médias et des opposants sont mises en place, évitant par exemple la vérité au sujet des prises d’otage de Beslan de se répandre pour nuire à V. Poutine.

Suite à cette affaire, le dirigeant Russe comprend certainement que l’hyper-centralisation du pouvoir accroît sensiblement sa fragilité. En prenant de trop grandes responsabilités ? Choisir un Premier ministre « technicien » et nommer les gouverneurs, contrôler le Parlement, les tribunaux et les médias ? Le Président devient la cible principale et l’attaquer revient à provoquer une catastrophe politique.

Pour stabiliser un tel système de pouvoir, il faut en appeler au soutien d’une grande partie de la population, et réaliser l’« ancrage » du pouvoir et une « mobilisation » de l’opinion, ce qui implique le recours à des technologies politiques radicalement différentes de celles utilisées en Russie au cours de dix à quinze dernières années précédentes. En d’autres termes, pour mettre en place une « dictature plébiscitaire », il convient de rompre définitivement avec le libéralisme et de le remplacer par une idéologie d’un autre type. À l’heure actuelle, il ne peut s’agir que du nationalisme.

• Le « projet national », contours idéologiques

Le contenu politique futur (ou tout du moins potentiel) du « projet national » est plus ou moins clair. Des orientations ont été proposées, elles se sont structurées, puis ont acquis la forme d’un programme au cours des discussions et des débats qui ont accompagné, dans les années 1980 et 1990, la naissance du mouvement nationaliste russe contemporain.

En dépit de la grande diversité de leurs points de vue sur certaines questions, la majorité de ses partisans ont défini les éléments clés suivants :

Le patriotisme, considéré comme la valeur suprême visant non pas au bonheur de « l’humanité tout entière », mais à l’épanouissement de la patrie, la Russie ;

L’anti-occidentalisme, ou une attitude hostile envers l’Occident (principalement les Etats-Unis), la négation de sa culture et de ses valeurs politiques ;

L’impérialisme, s’exprimant dans l’aspiration à regrouper autour de la Russie les anciennes républiques soviétiques (au moins les républiques slaves) ;

Le cléricalisme ou le souhait de consolider dans la société l’autorité de l’Eglise orthodoxe russe et de renforcer l’influence de la hiérarchie religieuse dans les affaires de l’Etat ;

Le militarisme, c’est-à-dire le désir de voir renaître la Russie « superpuissance militaire », le renoncement à la politique de désarmement et l’aspiration à la restauration du complexe militaro-industriel ;

L’autoritarisme, avec le refus de la démocratie libérale, le penchant pour un « pouvoir fort », des dirigeants « à poigne », l’espoir en un leader charismatique, l’intention de faire régner l’ordre et la discipline dans le pays ;

L’uniformité culturelle, la critique de l’individualisme et de l’égoïsme, l’encouragement du collectivisme (l’esprit communautaire), la condamnation de « l’immoralité et de la dépravation » dans les médias ;

La xénophobie, soit la méfiance et le soupçon envers les « gens venus d’ailleurs », appartenant à d’autres ethnies, nations et religions, le désir de limiter l’entrée des migrants en Russie, de restreindre leurs droits et, si possible, de les chasser du pays;

Le dirigisme économique, qui sous-tend une large intervention de l’Etat dans l’économie, la nationalisation des secteurs stratégiques, la défense des producteurs russes contre la concurrence étrangère, et une politique sociale paternaliste;

Le pessimisme démographique s’exprimant dans des analyses excessivement sombres, voire alarmistes des statistiques démographiques, dans la crainte de la dégénérescence et de la disparition du peuple russe.

Sans grande exagération, nous pouvons qualifier l’ensemble de ces thèses de plate-forme idéologique du nationalisme russe contemporain. Il n’est en outre pas difficile de voir qu’elles se présentent toutes en réaction aux positions libérales qui caractérisaient la politique russe dans les années 1990. Ainsi le « projet nationaliste russe » est principalement, sous sa forme actuelle, l’antithèse du « projet libéral ».

Quels sont les résultats objectifs de ce vaste programme mis en place depuis 2005 ?

- Une économie en récession, véritable talon d’Achille du pouvoir

4 causes de l’échec de l’économie Russe

La Russie et l’économie du partage

Le Kremlin phagocyte l’économie russe

Poutine en déficit de stratégie économique

- D’où des inégalités criantes qui contribuent à une pauvreté galopante

✔︎ Inégalités :

Inégalités: niveaux records en Russie

Russie: palme d’or des inégalités

Ces inégalités qui taraudent la Russie

✔︎ Pauvreté :

L’alarmante pauvreté en Russie

192 millions de pauvres en 2005

Le nombre de pauvres explose en Russie

- Une société gangrénée par le crime et la corruption

✔︎ Criminalité :

Les mafias russes

✔︎ Corruption :

Augmentation de la criminalité en col blanc

Corruption à tous les étages en Russie

✔︎ Sans compter V. Poutine lui-même

✔︎ Un dirigeant qui serait l’homme le plus riche du monde (trois fois plus que Bill Gates)

- La répression des opposants

Assassinat des opposants politiques

- La répression des médias

Les médias russes qui veulent fracturer la société française

Selon les médias russes, la 3ème guerre mondiale a déjà commencé

Médias russes entre propagande et contrôle

- Enfin, des « valeurs d’extrême droite » qui gangrènent la société

Meurtres politiques et racistes

La violence intra familiale non réprimée

Des résultats qui ne brillent pas du tout donc. Mais comme les anciens staliniens, les adeptes de l’extrême droite française refusent de voir la réalité et soutiennent que « le bilan est globalement positif en URSS »… Pardon en Russie.

c. En Ukraine

Le 8 décembre 1991, la dislocation de l’URSS est actée par l’Accord de Minsk, signé par les dirigeants russe, ukrainien et biélorusse. L’Ukraine devient alors l’un des membres fondateurs de la Communauté des États indépendants. Par le Mémorandum de Budapest sur les garanties de sécurité, signé le 5 décembre 1994, l’Ukraine abandonne son arsenal nucléaire en échange de la garantie par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie de son intégrité territoriale.

Les manifestations naissent après que le président Viktor Ianoukovytch (1950) annonce, le 21 novembre 2013, qu’il ne signera pas l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne, prévue pour le 29 novembre 2013. De cette volte-face apparaissent des manifestations en faveur d’un rapprochement avec l’Europe, composées principalement d’étudiants. Ces manifestations (« Euromaïdan ») sont rapidement suivies et entretenues par les partis de l’opposition Bat’kivchtchyna (Ioulia Tymochenko, 1960), UDAR (Vitali Klitschko, 1971) et Svoboda (Oleh Tyahnybok, 1968), qui demandent le départ de Ianoukovytch, qu’ils accusent d’avoir « vendu le pays pour s’acheter un poste de gouverneur dans l’empire russe ».

Sur la place de l’Indépendance, les drapeaux ukrainiens et européens se côtoient, montrant à la fois l’attrait pour l’Union européenne et une volonté d’indépendance politique. Les tentatives de faire taire ces manifestations ne feront que grossir le mouvement. Dès lors, la lutte se portera davantage contre la corruption généralisée, le glissement vers la dictature et l’ingérence du pouvoir russe.

Les manifestations et les répressions dureront plus de trois mois avant de voir le pouvoir pro russe obligé de démissionner. Le parti d’extrême droite « Svoboda » jouera un rôle important pendant ces manifestations.

Depuis les premières violences, et de plus en plus à mesure que la contestation se radicalisera, la visibilité des organisations nationalistes d’extrême-droite augmentera sensiblement : le parti Svoboda perdra sa prédominance au profit d’organisations encore plus radicales comme le Secteur Droit qui jouera un rôle décisif dans la suite des événements. Ces organisations sont soupçonnées de détenir la plupart des armes dérobées à la police locale et à des garnisons militaires juste avant la fuite de Victor Ianoukovytch, et se disent prêtes à affronter les forces gouvernementales.

Le quotidien israélien Haaretz a rapporté que Secteur droit et Svoboda ont distribué des traductions récentes de Mein Kampf et des Protocoles des Sages de Sion sur la place Maïdan. Il fait état de sa préoccupation à propos de la présence importante de membres de ces deux mouvements ultra-nationalistes parmi les manifestants , tandis que les représentants de la communauté juive d’Ukraine tiennent à dénoncer la propagande russe au sujet de l’antisémitisme.

Cette guerre civile conduira au conflit du Donbass, une guerre pendant laquelle l’extrême droite française part s’illustrer.

D. L’Europe de l’ouest

1 – En Allemagne

Dès la fin du XIXème siècle émerge en Allemagne la nébuleuse « Volkish ». Il s’agit d’une nébuleuse de pensée extrêmement variée, mais basée sur le fameux romantisme politique poussé à l’extrême. Cette nébuleuse posera les bases idéologiques du IIIème Reich.