Le 20 décembre 2024, Elon Musk apporte son soutien à l’Afd Allemande à l’approche d’élections législatives cruciales en Allemagne, un parti ouvertement raciste aux accointances néo nazis:

Dans le même temps, il dit vouloir apporter son soutien à Reform UK, le parti d’extrême droite britannique. Or l’homme est libéral au sens économique, c’est même un fervent admirateur de Milton Friedman:

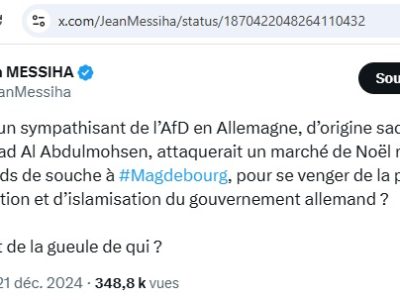

Dans le même temps, un attentat à lieu à Magdebourg en Allemagne. Le suspect a un profil, qui au grand dam de nos grands intellectuels d’extrême droite semble lié à l’AFD. Pour eux, impossible, c’est « évidemment » un islamiste:

Et en même temps est fan de Musk:

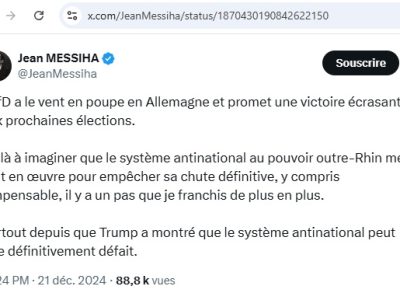

Rassurez vous, ce nœud au cerveau (biais cognitif) est vite résolu chez ces gens là, c’est un complot:

Et pas n’importe quel complot. Un attentat sous « faux drapeau » organisé par le gouvernement allemand. Du style 11 septembre…

On croit rêver tellement ces gens sont délirants. Et le pire, c’est que ca passe.

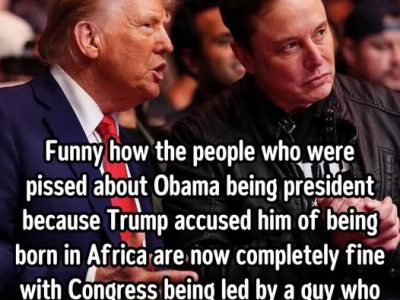

Après cette longue aparté, revenons à nos moutons : Musk soutient l’extrême droite et ça à l’air d’en surprendre certains. Quoi, le libéralisme copinerait il avec autre chose que la liberté, l’égalité et la fraternité ?

Oui bien entendu, et ce depuis toujours. Petit retour sur le passé du copinage des grands industriels et du fascisme.

I) Du libéralisme au fascisme

Les affinités entre le libéralisme, qui est censé être un défenseur de la démocratie, et son opposé, la dictature, se sont manifestés en 1795, après la Révolution française, lorsque les Girondins renversèrent les Jacobins et qu’un gouvernement dictatorial s’installa en France. Le général Napoléon Bonaparte a été placé au pouvoir après la réaction thermidorienne avec le coup d’État du 18 brumaire (9 novembre 1799) afin de contrôler l’instabilité sociale en France. Napoléon occupe le poste de premier consul de France, instaurant une dictature.

La maxime beaucoup répandue de que « le plus grand ennemi du fascisme est le libéralisme » est faux. De même qui il existait une affinité entre libéralisme et dictature, comme ce fut le cas en France avec Bonaparte, il en va de même entre libéralisme avec le fascisme, qui ne sont pas strictement les mêmes, mais il n’y a pas non plus de mur infranchissable entre eux. Parmi eux, il y a plus de points de convergence que de divergence. Cela a été démontré par la montée du fascisme en Italie dans les années 1920 et du nazisme en Allemagne dans les années 1930 soutenu par les libéraux. Les libéraux légitiment à la fois le fascisme et le nazisme avec des politiques inspirées par les libéraux dans leurs dictatures.

Dans son étude, « Le fascisme, fils du libéralisme », paru dans la revue Esprit en 1937, Jacques Ellul explique que le libéralisme dissout les liens sociaux et engendre une masse abstraite, instable, d’individus anonymes et indifférenciés :

« Si ces individus reçoivent l’excitation nécessaire, ils réagissent tous dans le même sens. » Surgit alors la possibilité que ces masses abstraites se refondent dans un grand corps collectif homogène, hostile à toute extériorité, ce « qui s’appelle exactement le fascisme ».

Lorsqu’on parle de libéralisme aujourd’hui, c’est seulement l’aspect économique. C’est-à-dire, protéger la propriété privée et la liberté des échanges, le social est mis de côté.

Lorsque les tensions sociales s’intensifient à cause du capitalisme lui-même et entrent en crise, le fascisme est utilisé pour coopter les indignations des gens et forger un autre coupable (Juifs, communistes…).

Le fascisme et le libéralisme favorisent les mêmes groupes et ils n’hésitent pas à passer de l’un à l’autre selon leurs intérêts.

II) L’Italie fasciste

En Italie, par exemple, un libéral de la genèse du fascisme était Vilfredo Pareto, économiste libéral et sociologue italien d’origine française, né au milieu du XIXe siècle, ennemi mortel de tout type de socialisme, contrairement à toute forme d’interventionnisme. dans le marché et défenseur de la domination des élites, était l’un des théoriciens qui ont produit l’idéologie précurseur du fascisme. Pareto a fait valoir que la démocratie était une illusion (tout comme le disent aujourd’hui les ultralibéraux et les néolibéraux) et qu’une classe dirigeante subsistera toujours pour s’enrichir de plus en plus. Comme tous les libéraux, il estimait que les inégalités sociales faisaient partie d’un ordre naturel. Il a revendiqué une réduction drastique de l’État et a défendu le régime fasciste de Benito Mussolini en tant que transition vers l’État minimal, afin de libérer les forces économiques.

Dans les premières années de son règne, Mussolini appliqua littéralement la politique prescrite par Pareto, détruisant la liberté politique existante. Mais en même temps, il remplaça la gestion de l’État par une gestion privée, réduisant les impôts fonciers, favorisant le développement industriel et imposant une éducation religieuse (BORKENAU, Franz. Pareto. New York: John Wiley & Sons, 1936). Pareto considérait le triomphe de Mussolini comme une confirmation de certaines de ses idées, d’autant plus que le leader fasciste de l’Italie démontrait l’importance de la force et partageait son mépris pour un système égalitaire. Il accepta plus tard sa nomination au Sénat italien de Mussolini et mourut moins d’un an après la mise en place du régime fasciste.

De 1922 à 1925, Mussolini et son gouvernement fasciste ont adopté une politique économique de laisser-faire sous la coordination d’un ministre des finances libéral, Alberto De Stefani. Son administration a réduit les impôts, les réglementations et les restrictions commerciales et cherché à promouvoir une plus grande compétitivité entre les entreprises. En outre, la montée du fascisme (comme le nazisme d’Adolf Hitler en Allemagne) n’a été possible qu’avec la collaboration et le soutien financier de grandes entreprises toujours puissantes: BMW, Fiat, IG Farben (Bayer), Volkswagen, Siemens, IBM, Chase Manhattan Bank, Allianz et d’autres groupes de médias qui ont financé ces projets dans le but de ralentir l’avancée du socialisme soviétique en Europe. Le nazisme avait également de nombreux points communs avec le libéralisme économique, un drapeau traditionnellement à droite.

III) L’Allemagne nazi

Dans un de nos précédents article, nous avons déjà abondamment abordé le sujet:

Le constat est implacable: TOUS les gouvernements fascistes, de la Chambre des Faisceaux et des Corporations italienne à l’Estado Nuevo portugais en passant par la Constitution de Pinochet (voir la 6e question), ont donné du pouvoir aux grandes entreprises et/ou restreint le pouvoir de la gauche politique (socialistes et sociaux-démocrates). Mais plutôt que de se contenter de subventions et d’allégements fiscaux, ils interdisent les syndicats et rendent illégal le processus démocratique.

La croyance généralement admise d’une planification extrême et d’une mainmise de l’état sur les moyens de production dans l’économie nazie fait partie de ces fables qu’il convient de démonter.

« Sous le nazisme, les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, bénéficiaient d’une liberté de manœuvre extraordinaire. Elles n’avaient pas les coudées franches, mais les grandes entreprises étaient libérées de nombreuses restrictions imposées par la social-démocratie. Les organisations syndicales indépendantes furent écrasées et les entreprises furent autorisées à se regrouper en monopoles massifs générateurs de profits, à condition qu’elles produisent les biens et services nécessaires au parti et à l’armée. » « The Supermanagerial Reich », « The managerial class and the crisis of democracy. », By Ajay Singh Chaudhary, Raphaële Chappe, November 7, 2016

Le parti s’appelait certes parti national-socialiste, mais il ne fut jamais sérieusement question de socialisation. Les moyens de production devaient rester la propriété d’entrepreneurs et de bailleurs de fonds privés et le restèrent. L’économie sous le Troisième Reich n’était pas une économie d’État.

Elle n’était pas non plus une économie planifiée et administrée par l’État. Certes, on proclama en 1934 un « plan nouveau » et en 1936 un second plan quadriennal. Mais, d’abord, en contradiction avec la terminologie, il n’y avait ni plan ancien ni de premier plan quadriennal ; ensuite, le premier et le second plan n’avaient que peu de choses en commun avec une économie planifiée. Le prétendu « nouveau plan » était en réalité une procédure publique, au moyen de laquelle les importations étaient harmonisées avec les rentrées de devises. Quant au second plan quadriennal, il visait à augmenter la production de certaines matières de base tels l’acier, l’huile minérale, le caoutchouc, l’aluminium etc. par prise d’influence et aides de l’État, et non sous la forme d’une réglementation et de directives de l’État.

Par conséquent, il ne s’agissait pas d’une économie planifiée ou administrée, mais pas plus d’une économie libre de marché, ni en principe, ni dans la pratique. Économie de marché et primauté de la politique ne se mariaient guère. Les nationaux-socialistes, certes, affirmaient leur foi dans les avantages économiques de la concurrence pour les entrepreneurs privés, mais parallèlement ils soulignaient que la liberté d’action privée trouvait ses limites dans un intérêt général et un bien-être collectif définis par les autorités politiques. Transposé dans la pratique de la politique économique, cela signifiait que la liberté de décision de l’économie privée et la libre concurrence restaient, en principe, acquises, mais que l’État se réservait le droit d’intervenir dans le processus du marché par des mesures dirigistes, si nécessaire et si l’envie lui en prenait.

Si le régime national-socialiste avait fait un usage extensif de cette politique restrictive, sa profession de foi en l’économie de marché n’eût été que belles paroles, et l’économie de marché aurait vite disparu. Mais cela ne se passa pas ainsi.

On est participant au marché soit comme offrant, soit comme demandeur de biens. Sous le Troisième Reich, l’État jouait les deux rôles sur le marché, bien qu’il fût avant tout demandeur. Il achetait en masse et de plus en plus des biens d’équipement militaire en payant des prix porteurs. Cela suscita aussitôt chez les entreprises privées des prévisions de vente optimistes et des perspectives de profits avantageux, et les incita, comme de bien entendu, à fabriquer les produits réclamés. Lorsque la production exigeait de nouveaux développements techniques et de lourds investissements en capitaux, il pouvait arriver qu’elles hésitent et se fassent prier quelque peu. Les coûts et les risques rendaient leur décision difficile. Dans ce cas, l’État leur venait en aide par des garanties de ventes et de prix, ainsi que des crédits favorables. Parfois il prenait même en charge une partie des coûts de développement et des dépenses d’investissement. Voilà le sens du terme d’intervention conforme aux conditions du marché. L’État n’imposait pas de décisions aux entreprises ; il leur proposait la décision qu’il souhaitait en modifiant les données de la décision à l’avantage des entreprises.

Dans toutes les mesures prises par le nazisme, ce qui apparaît, suivant Bettelheim (« L’économie allemande sous le nazisme » Revue n° 044 Janvier 1948 – p. 133-134, Charles Bettelheim, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1946 ; 302 pages ), c’est que ce régime, qui se prétendait « socialiste », a, au contraire, toujours protégé le capitalisme monopoleur, afin de s’appuyer sur lui. Non seulement les droits du capital ont été soutenus par le nazisme, mais ils ont été renforcés, et, dans ces monopoles, les banques ont joué un rôle de premier plan. La domination des banques sur l’industrie a pour aboutissement la fusion du capital bancaire et du capital industriel sous forme de capital financier. Les mesures administratives et législatives, prises par les nazis, ont renforcé les positions du grand capital. Pas de nationalisation, mais suppression des syndicats ouvriers et de la représentation ouvrière, institution de cartels obligatoires, politique d’autarcie, anéantissement du commerce juif, expulsion des petits entrepreneurs, des petits artisans qui sont forcés de s’enrôler dans la grosse industrie. Diminution du chômage, mais par l’enrôlement forcé de l’ouvrier dont les salaires ne sont guère augmentés. Mêmes procédés dans l’agriculture.

Il est nettement plus difficile de définir les principes d’un « socialisme économique » au vu de la diversité des options de la gauche à ce niveau là. Cependant, il est possible d’en dégager des invariants:

- Limitation voire suppression de la propriété privée des moyens de production

- Contrôle voire suppression de l’économie de marché pour une économie planifiée

- Lutte contre les inégalités qui passe par une meilleure redistribution des ressources et des revenus

- Nationalisations partielles ou complète

IV) Chicago boys, Pinochet

Les libéraux dénient avec véhémence cette affiliation du libéralisme et du fascisme, jusqu’à des assertions parfaitement grotesques.

Il leur est facile de le faire tant qu’ils comparent les principes des idéologies sans en regarder le réel en application. Comme pour le fascisme et le nazisme, nous l’avons vu, il y a un monde entre les grands principes des idéologies et leur mise place.

Mais le plus dur pour ces libéraux à justifier est l’expérience de la dictature Chilienne. Car cette fois, ce sont les anar caps eux-mêmes qui ont contribué à mettre en place cette dictature sanglante.

Les Chicagos boys

La complaisance des théoriciens libéraux néoclassiques avec le fascisme se poursuit avec Ludwig von Mises, une autre icône de l’école autrichienne d’économie. Mises a agi en tant que conseiller économique du gouvernement fasciste d’Engelbert Dollfuss en Autriche. Dans son livre « Libéralisme – Selon la tradition classique », il rappelle que le fascisme était un mouvement politique dont l’un des objectifs principaux était la lutte contre le bolchevisme. Ludwig von Mises a déclaré:

« Les actions des fascistes et des autres partis qui lui correspondaient étaient des réactions émotionnelles, évoquées par l’indignation des actions perpétrées par les bolcheviks et les communistes. (…) Contre les armes des bolcheviks, on devrait utiliser les mêmes armes en représailles, et ce serait une erreur de montrer la faiblesse devant les meurtriers. Jamais un libéral n’a mis cela en question « [Von Mises, Ludwig. Liberalismo – Segundo a Tradição Clássica (Le libéralisme – Selon la tradition classique).

Dans ce travail, Mises n’hésitait pas non plus à légitimer, louer et même louer le fascisme:

« On ne peut nier que le fascisme et les mouvements similaires, visant à l’établissement de dictatures, agissent avec les meilleures intentions et que son intervention, jusqu’à présent, a sauvé la civilisation européenne. Le mérite que, pour cette raison, le fascisme obtenu pour lui-même sera inscrit dans l’histoire. Cependant, bien que sa politique ait apporté un salut momentané, ce n’est pas le genre qui peut promettre un succès continu. Le fascisme est un expédient d’urgence ».

Mises, l’un des idéologues du néolibéralisme, a affirmé l’absurdité que le fascisme et le nazisme ont sauvé la civilisation européenne. C’est Mises qui sera aussi le meilleur promoteur de la thèse absurde de propagande selon laquelle Hitler aurait été « socialiste ». Thèse que nous avons décortiquée ici.

En 1953, l’école de Chicago propose un partenariat à l’Universidad de Chile, qui était l’université la plus prestigieuse du Chili. Mais ses dirigeants refusent l’offre, et préfèrent un partenariat avec l’Université Columbia[. Les économistes de Chicago se tournent alors vers l’université pontificale catholique du Chili, qui accepte en 1956.

Les Chicago Boys suivent une formation en économie à l’université pontificale catholique du Chili, organisée en partenariat avec l’université de Chicago dans le cadre de cet accord ; des professeurs de l’université enseignent ainsi sur place, une bibliothèque moderne est financée sur place ainsi que des bourses pour les meilleurs étudiants. Sous la présidence du doyen de l’université de Chicago, Theodore Schultz, cet accord est renouvelé à trois reprises et a une influence prépondérante sur l’enseignement de l’économie au Chili. Plusieurs des Chicago Boys poursuivent leur formation directement à l’université de Chicago où ils suivent les cours de Milton Friedman et d’Arnold Harberger.

Leur influence s’affirme au cours des années 1960 lorsque leur leader, Sergio de Castro, devient président de l’Université pontificale. Ils s’opposent au mouvement des étudiants démocrates-chrétiens qui souhaitent une démocratisation des universités. Les Chicago Boys nouent alors des liens avec le mouvement grémialista dirigé par le militant d’extrême droite Jaime Guzmán (futur idéologue de la dictature Pinochet).

Dans les années 1960 et 1970, ils écrivent dans les journaux conservateurs El Mercurio et Qué Pasa, et pour certains dans la revue d’extrême droite PEC. Ils y dénoncent les politiques menées par les démocrates-chrétiens, puis par l’Unidad Popular.

Ils souhaitent soutenir Jorge Alessandri pour la présidentielle de 1970, mais leurs idées sont minoritaires dans son entourage.

À la suite de la nationalisation d’entreprises effectuées par Salvador Allende, ils rédigent clandestinement un rapport de 189 pages appelant à la privatisation immédiate des entreprises publiques chiliennes et qui décrivait de façon plus générale la politique économique qu’ils conseillaient de suivre. Ce texte, dit El Ladrillo (« La brique »), est destiné à guider la politique économique d’un gouvernement alternatif, alors que légalement le mandat d’Allende doit durer jusqu’en . Le jour même du coup d’État renversant Allende, le texte est imprimé, et remis dès le lendemain aux dirigeants de la dictature militaire de Pinochet.

À la suite du coup d’État du 11 septembre 1973, ils sont recrutés par le gouvernement formé par la junte militaire. Ils travaillèrent ainsi dès pour le régime dictatorial : Sergio de Castro, le leader du groupe, devient conseiller du ministre de l’Économie le . Ils se trouvent dans un premier temps dans une situation de contrôle sans précédent : syndicats indépendants et opposition politique réprimés, « suspension » des partis politiques, destruction de la gauche (par l’arrestation, l’assassinat, ou l’expulsion de ses militants), un contrôle qui porte aussi bien sur les salaires que sur la politique fiscale et monétaire, les taux de change et les statistiques, un contact direct avec Pinochet qui monopolise le pouvoir politique. Cette situation leur permit de mettre en place d’importantes réformes économiques structurelles néolibérales dont certaines vont à l’encontre de la base et de la clientèle corporatiste de Pinochet.

Les Chicago boys soutiennent et participent à la dictature, justifiant publiquement le caractère autoritaire du régime. Les économistes Stéphane Boisard et Mariana Heredia notent que « L’application de ces programmes économiques « antipopulaires », n’a été possible que grâce à une violente répression de l’opposition politique et du mouvement ouvrier dans leur ensemble ».

Peu avant d’être assassiné par la dictature, l’économiste et diplomate Orlando Letelier reproche aux Chicago Boys le fait que leur « projet économique doit être imposé de force. » Il ajoute que:

« cela s’est traduit par l’élimination de milliers de personnes, la création de camps de concentration partout dans le pays et l’incarcération de plus de 100 000 personnes en trois ans. […] Au Chili, la régression pour la majorité et la liberté économique pour une poignée de privilégiés sont l’envers et l’endroit de la même médaille. ».

CONCLUSION

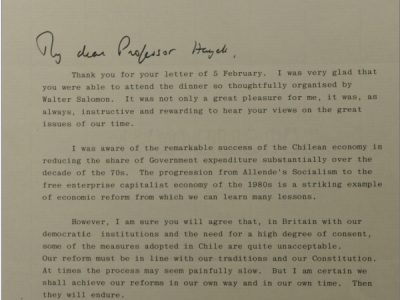

Comme à notre habitude nous avons dans cet article mis en perspective les idéologies vu coté théorie et leur application dans les évènements historiques. Et comme souvent, le réel démontre que la vérité de ces monsieur, dames ici les ultra libéraux ne collent pas vraiment. Du tout en fait. Par ces trois exemples de descriptif des politiques économies mises en place dans trois dictatures authentiquement fascistes et nazi, on ne peut que constater que le capitalisme s’adapte aisément de la dictature. Une dictature qui met en exergue ses pires cotés : rapports inhumains, décohérence de la société pour la reconstruire en un organisme aux ordres du pouvoir économique. Margaret Thatcher écrit en 1982 que:

« certaines des mesures prises au Chili seraient inacceptables en Grande-Bretagne, où il existe des institutions démocratiques ».

Mais en même temps elle le regrette car, dit elle:

« At times, the process may seem painfully low »

Et surtout ce raisonnement est absurde du fait même de l’accession des ces dictatures fascistes au pouvoir. En Italie, en Allemagne ou au Chili il existait de solides institutions qui n’ont pas empêché d’arriver au pouvoir par la légalité ou par coup d’état.

Aujourd’hui l’avènement des régimes illibéraux battent à nouveau en brèche cette protection qu’apporterait les institutions, même les plus solides.

En Russie en 20 ans, Poutine est arrivé à instaurer une dictature impérialiste et totalitaire. Dans une moindre mesure, Orban fait de même en Hongrie malgré les sanctions de l’UE qu’il sabote de l’intérieur. Quant à l’exemple le plus récent qui a inspiré notre article, les USA de Trump et Musk, il est trop tôt pour savoir qui de la légalité au dictateur wannabe l’emportera.

Le résultat de la crise actuelle entre le pouvoir et les juges qui contredisent la légalité des actions de Trump sera un bon indice de la résilience des institutions américaines. Avec une Cour Suprême qui lui est acquise, on peut aujourd’hui douter de la fin heureuse « Happy End ».

Pour en savoir plus: