Cet article sur le terme « misogynoir » a été écrit en février 2024 et publié en 2025.

Notre petite histoire du jour commence avec un sujet de FranceInfo à propos d’une influenceuse subissant un torrent d’insultes après être allé faire son marché dans une tenue inappropriée aux yeux des commentateurs. Le sujet au format « réel » (des vidéos adaptées aux réseaux sociaux) explique le concept de misogynoir, la superposition de la misogynie et du racisme (tout du moins un racisme spécifique ici). Car ici, il s’agit d’une femme noire, et ça a son importance.

Sur absolument toutes les plateformes, la vidéo est commentée et le ton y est à la surenchère. Il est vain de vouloir faire la recension de la haine en ligne, mais il transparaît une idée qu’il est intéressant de développer : pourquoi avons-nous besoin du mot misogynoir ?

C’est Moya Bailey, une chercheuse américaine qui a eu besoin de formuler un phénomène précis : la misogynie envers les femmes noires dans le hip-hop (et notamment pas des hommes noirs). Pourquoi ne pas parler de sexisme et de racisme au sens général ? Parce qu’ici elle identifie des dynamiques complexes qui n’existent que pour les femmes noires. Ces dynamiques relèvent du sexisme et du racisme, indéniablement. Mais le contexte et l’histoire ont donné un résultat particulier, un enchevêtrement de discriminations, y compris entre noirs. Au final, celles qui s’en sortent le plus stigmatisées, ce sont les femmes noires.

Et pour nommer ces « effets croisés entre sexisme et racisme spécifiques envers les femmes noires », il a fallu trouver un mot. Une simple contraction de deux mots existants, une addition intuitive a donné ce néologisme.

Un monde à l’arrêt

Parce qu’il faut bien intégrer l’idée que les mots que nous utilisons ont été inventé. Un jour ou l’autre, le besoin de nommer une chose s’est imposé et le mot est né, pioché dans une autre langue. C’est ça une langue vivante, qui se réinvente tout le temps, qui vit de ses échanges avec les choses, avec ceux qui la parlent, de leur besoin de se distinguer aussi.

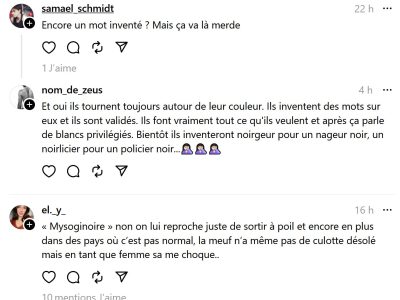

Et ici, nous nous heurtons à un rejet brutal. « Arrêtez d’inventer des mots! » La sanction est sans appel, un commentateur plus ou moins avisé sous une vidéo en a marre. Il faut donc cesser tous les travaux universitaires qui cherchent à nommer les choses, il faut donc en finir avec le débat politique qui n’amène que du malheur au monde. Contentons nous de platitudes qui ne vexent personne et de poncifs éculés, quitte à reproduire ces discriminations sans nous en rendre compte… Oh mais attendez, n’est-ce pas faire du politique sans s’en rendre compte !? Horreur !

Arrêter de créer des mots serait donc arrêter de nommer les choses selon nos besoins. Les sciences sont de grosses pourvoyeuses de néologismes, probablement autant que les cours des collèges. Tous les jours, il faut nommer des choses, des gènes, des bactéries, des réactions, des phénomènes. Les sciences sociales relèvent du même mécanisme. Observer, découvrir, nommer.

Arrêter d’inventer des mots serait donc arrêter notre monde, le réduire à l’instant présent et ne plus le penser.

Les mots que nous utilisons nous permettent de penser notre monde, sous tous les angles. Misogynoir, c’est une femme noire qui a pensé une réalité sous un angle particulier, celui de ses observations et de son étude. On peut éventuellement de la pertinence de son travail, mais pas de l’existence du mot.

Un monde à l’arrêt, c’est un monde qui ne se repose que sur les mots du dictionnaire, de ce qui a été validé par un consensus des lexicographes. Ces derniers ne font pourtant entrer les mots dans la postérité qu’en fonction de leur usage.

Ironie de l’histoire, Eric Zemmour, si prompt à attaquer l’affrication (cette mode qui consiste à appuyer certaines consonnes) comme signe du grand remplacement, s’empare lui aussi d’un mot, le francocide. Les premières occurrences de ce terme date déjà de plus de 20 ans, mais ne soyons pas mauvais joueur, il en revendique la paternité. Ainsi, lui aussi fait des néologismes, contraint de trouver une formulation à un « mal » qui consiste autant à tuer des français que le français.

D’un point de vue linguistique, misogynoir vaut francocide. Le conservatisme est face à une contradiction irréductible, le grec ancien nous a même donné un nom pour ça, c’est une aporie. À force de s’opposer à tout progrès au nom de la critique de la modernité, le dit-conservatisme (en temps que courant politique et intellectuel) se retrouve à devoir formuler des hypothèses nouvelles, se retrouvant alors à véhiculer lui même une forme de progrès. Entendons-nous bien, il ne s’agit ici que d’une considération sur le plan formel, le fond restant irrémédiablement tourné vers une histoire révolue et des fantasmes de grandeur passée.

Le catéchisme conservateur

Revenons à Sally, notre influenceuse qui faisait son marché à Abidjan dans une tenue qui a déchaîné les passions. Il ne nous appartient pas de juger cet aspect là. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les discours. Deux camps s’opposent, les discours reposant sur différents narratifs : d’un côté, les émetteurs de la vidéo, FranceInfo qui publie un reportage, invoquant donc ce concept de misogynoir. Quelques soutiens à l’influenceuse tentent timidement de se faire entendre.

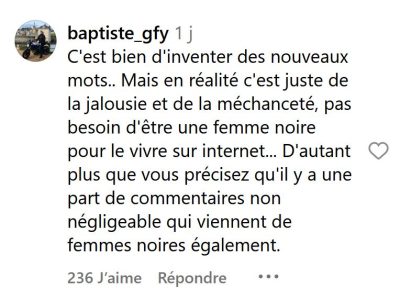

De l’autre côté, il y a de nombreuses réactions : le jugement moral de l’influenceuse en premier lieu. Puis viennent la condamnation du néologisme, au nom d’une exaspération de ces inventions constantes et la condamnation de l’attitude de FranceInfo qui porte ici un travail universitaire qui met en lumière une discrimination.

Le rejet du mot misogynoir illustre ici un phénomène intéressant, qui a pour effet de valider le concept. Les critiques envers Sally viennent d’hommes et de femmes, noires ou blanches, chacun invoquant ses propres arguments selon son genre et sa couleur de peau. Le tout crée un véritable mur dont le dénominateur commun est le jugement moral : « toujours à râler sur son propre sort, ouin ouin », « c’est immoral », « même moi je suis choqué », « elle nous fait du tort »…

Il n’est pas très utile de questionner la sincérité de ces réactions. Néanmoins, on peut observer que cette parole publique (car il s’agit de commentaires visibles sans être inscrit sur la plateforme) est vectrice d’un jugement moral qui agrège autant le mot, l’étude du phénomène que l’attitude de cette femme dans ce cas précis. Même si dans l’intention, chaque commentateur n’aborde qu’un seul aspect, le résultat est une quantité importante de commentaires.

Dix secondes à écrire son mépris a un effet considérable.

Nommer l’invisible pour le rendre visible

La verbalisation du misogynoir relève donc du besoin de décrire un ressenti, un fil qui a été tiré et qui débouche sur la description d’une spécificité. Évidemment, cela n’a aucun sens d’affirmer qu’il n’existait pas de dynamiques sexistes et racistes avant d’avoir mis un mot dessus. En revanche, nous pouvons affirmer que le manque de mots pour qualifier une situation participe à l’invisibiliser. En d’autres termes, ne pas être capable de décrire précisément une discrimination ne permet pas de la combattre.

En effet, les années 2010 sont un espace-temps où la parole de personnes discriminées s’est affirmée. On a entendu parler d’intersectionnalité ou de queer par exemple. Là encore, ce sont des mots qui sortent de l’université (et du milieu des luttes) et qui viennent servir de boîte à outils à tout un ensemble de personnes qui n’avaient pas l’arsenal nécessaire pour décrire leur propre situation. En cela, Peaux noirs masques blancs de Frantz Fanon reste une référence dans sa description de la prise de conscience de soi par les yeux de l’autre (en l’occurrence de l’homme noir dans les yeux de l’homme blanc). Voilà pourquoi de nouveaux mots apparaissent, y compris pour qualifier les progressistes gratifiés des néologismes « social justice warrior » « woke » « droits-de-l-hommistes ».

Et ça laisse tout un champ, un impensé, celui des discriminations qui n’ont pas été formulées. Prenons le racisme anti-asiatique. Existe-t-il un mot courant pour en qualifier les spécificités ? La sinophobie pose le problème de la réduction de toute l’Asie à la Chine ; cette négation de la diversité asiatique est déjà une reproduction d’une forme de discrimination, donc évidemment problématique. La sinophobie ne peut concerner que les chinois. Mais alors pourquoi manquons-nous de mots encore ?

Ces discriminations existent, de récentes affaires, en France ou aux USA l’ont démontré. Mais qui en doutait ? Malgré tout, elles ne sont pas ou peu médiatisées. On feint de s’étonner quand une diaspora monte le ton après des années de silence, et on (c’est un « on » collectif) répond par des stéréotypes : une communauté sérieuse, qui ne fait pas parler d’elle. Stéréotypes qui maintiennent ce système de discriminations et de différencialisme.

Dans quelques années, quand des études de sociologues asiatiques ou d’origine asiatique publieront des études et que ces dernières trouveront des relais politiques, médiatiques et populaires, alors le terme asiaphobie (asian hate en anglais) aura le droit à une fiche wikipedia en français.

Nous utilisons les mots par besoin de décrire une spécificité. On dit qu’il existe 1000 mots en inuits pour dire neige. En fait, c’est plus proche de la cinquantaine, mais ça montre particulièrement bien que dans un pays où la neige est omniprésente, il a fallu trouver des façons de décrire les subtilités. Gageons que les peuples de l’arctique manquent de vocabulaire pour définir les différents gazons. (D’ailleurs pour l’anecdote, pour dire neige, il existe 421 mots en gaélique. )

Alors continuons d’inventer des mots quand ils n’existent pas et quand nous en avons besoin. Et ceux qui ne veulent pas des néologismes n’ont de toute évidence pas compris la nature du langage. Surtout, ils se font relais, conscients ou non, d’une pensée profondément conservatrice qui se retrouvent toujours du côté des oppresseurs.